輪読

self-concordantなlog-barrierなどについて輪読していました。

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-concordant_function?utm_source=chatgpt.com

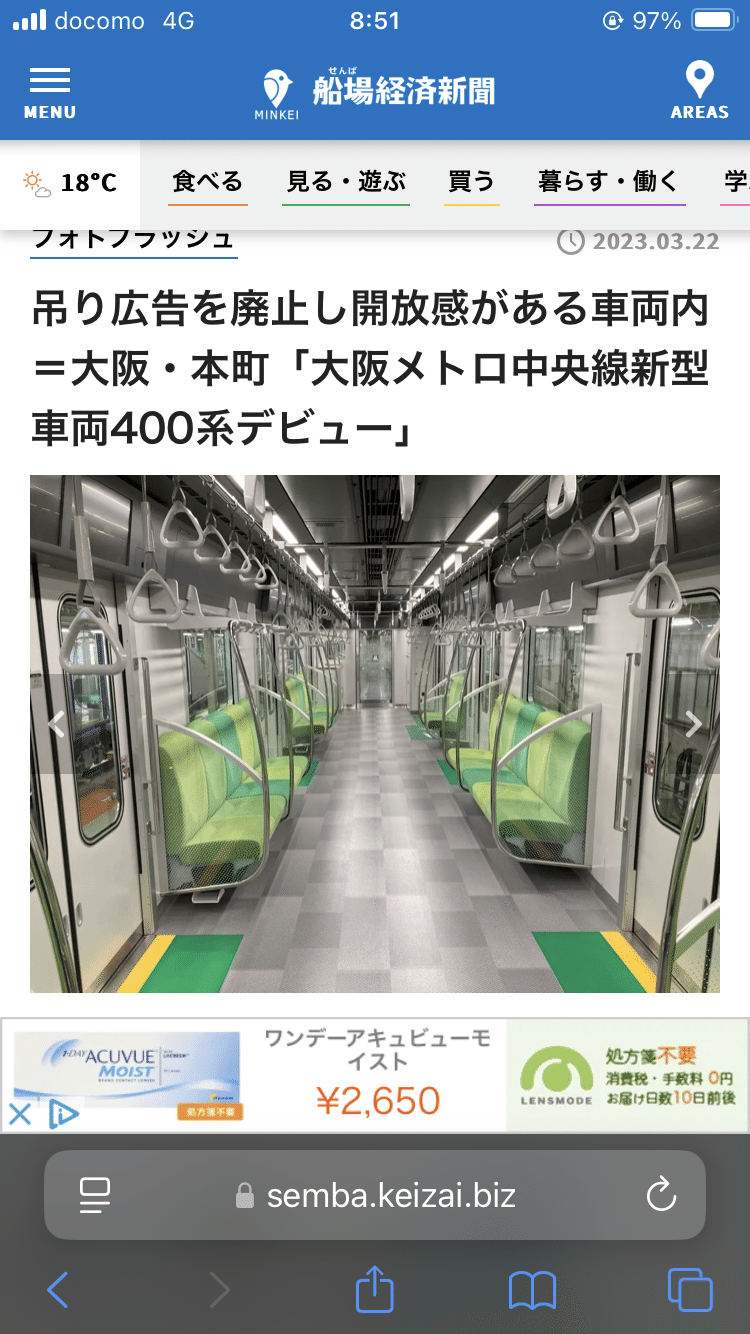

数学的には綺麗だけど応用あるのか? と思っていたんですが、どうやらこの話題らしく、まんまの数式が出てきてビックリしました。

https://en.wikipedia.org/wiki/Chambolle-Pock_algorithm

学会

OR学会

3/7にOR学会に行きました。

成蹊大学  ネット広告でたまに見る校舎  人文字アートみたいなのがありました福田 エレン秀美さんの講演などを聴きました、面白かったです。

https://researchmap.jp/7000009487

会場で藤井海斗さんにお会いして、なんで私がその方を存じ上げているのかパッと思い出せなかったのですが、自分の読んでた劣モジュラの本の著者だったり、NII(国立情報学研究所)のツイートで紹介されたりしているからでした。

凄い方なのにめっちゃ若いなぁと思いました。

当面の自分の目標は正にこのような方です。

情報処理学会

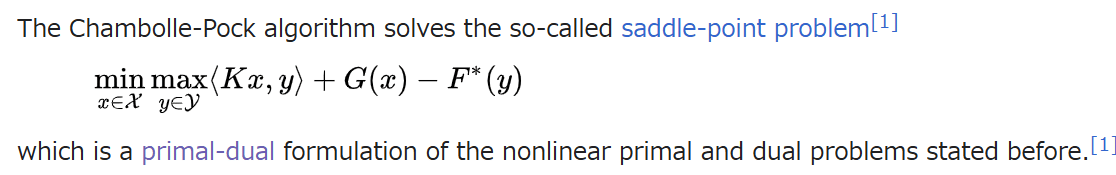

遠い昔に頂いた賞の表彰式があったので、大阪に旅行してきました。

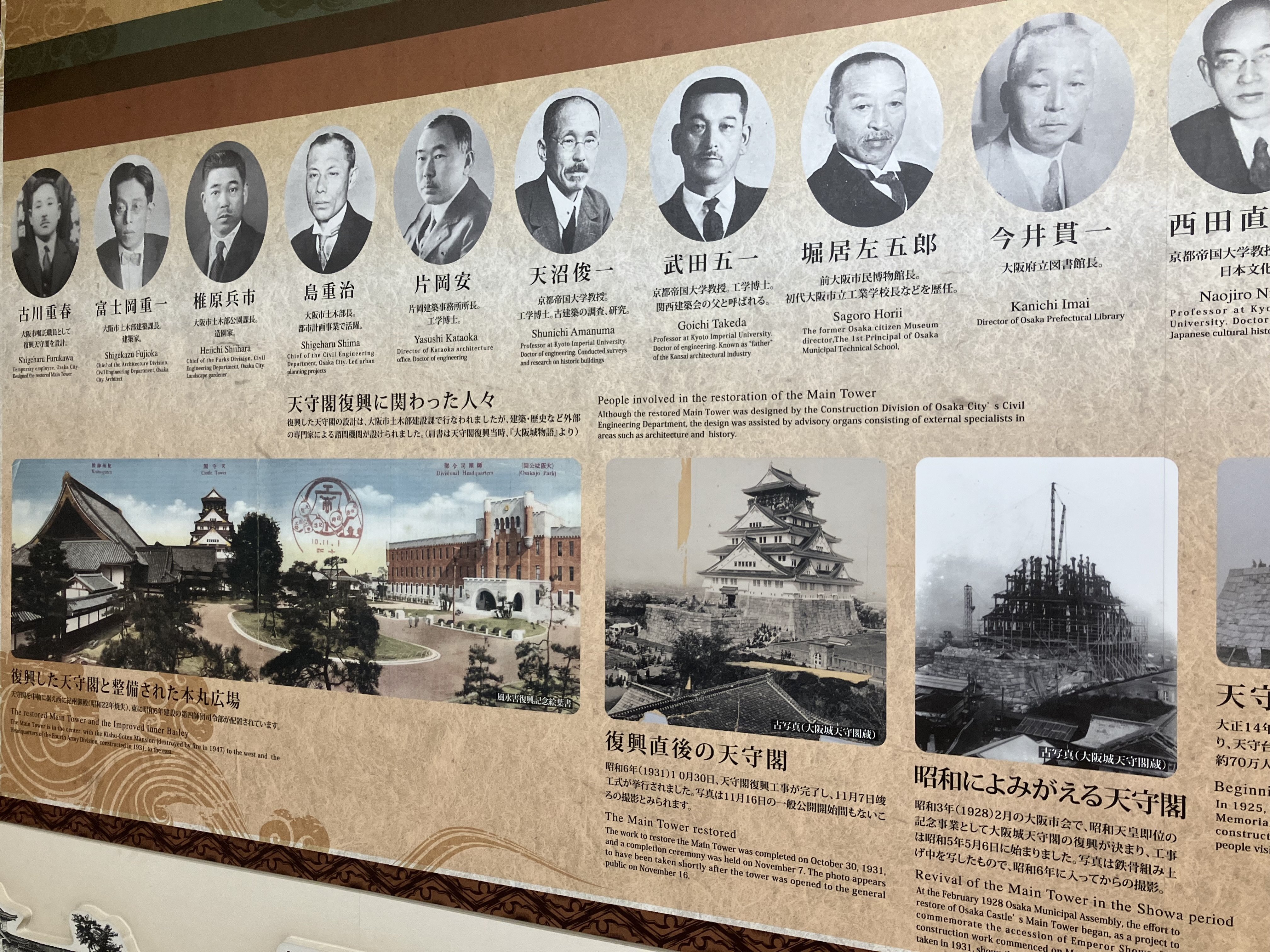

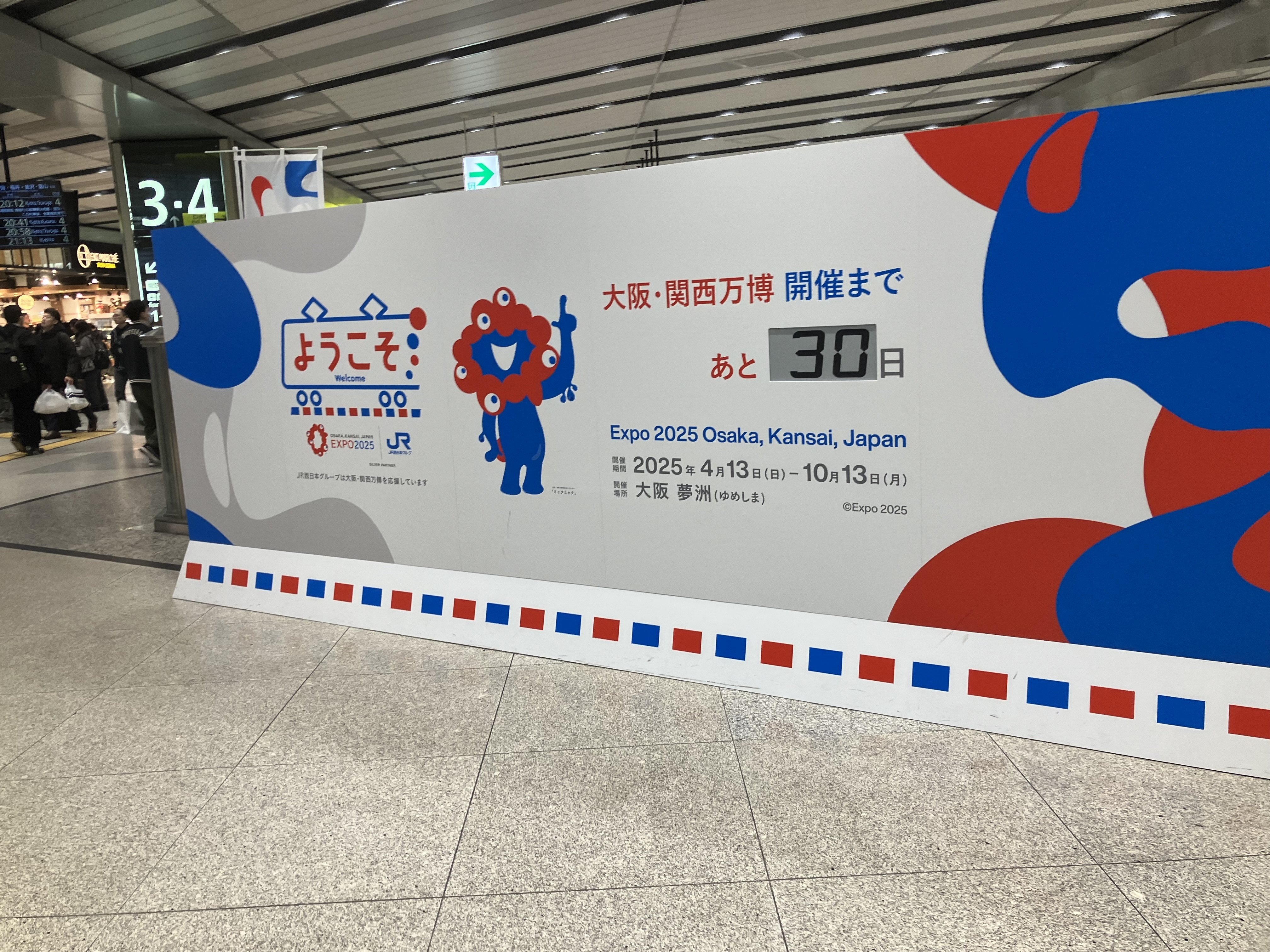

新大阪駅 多分大阪旅行は初  電車が一部めっちゃ近未来的で驚きました。 広告がないというだけでこれだけ印象が変わるんですね。 鉄道関連で言えば地名だけ知っていた吹田駅や梅田駅にも停車して感動していました。  凸面鏡、やたら多くて面白いなと思っていました。 関東ではあまり見かけないと思います。  大阪城のお堀  大阪城 遠目からみたら結構格好良かったです。 ただ、窓枠自体や窓枠から見える中を凝視すると、うーん、これお城じゃなくね? となっていましたが、そういえば大阪城にはエレベーターがあってがっかりみたいな声があったなと思い出していました。個人的にはどちらの立場も分かります。  旧第四師団司令部庁舎 現ミライザ大阪城  推しの子とか遊戯王とかあって謎でした。 外国人向け?  カール 昔よく食べていました。 まじでここで買えばよかったと非常に後悔しています。 駅のお土産売り場にもあるだろと思って、買わなかったんですよね……  歴史資料  再建の様子

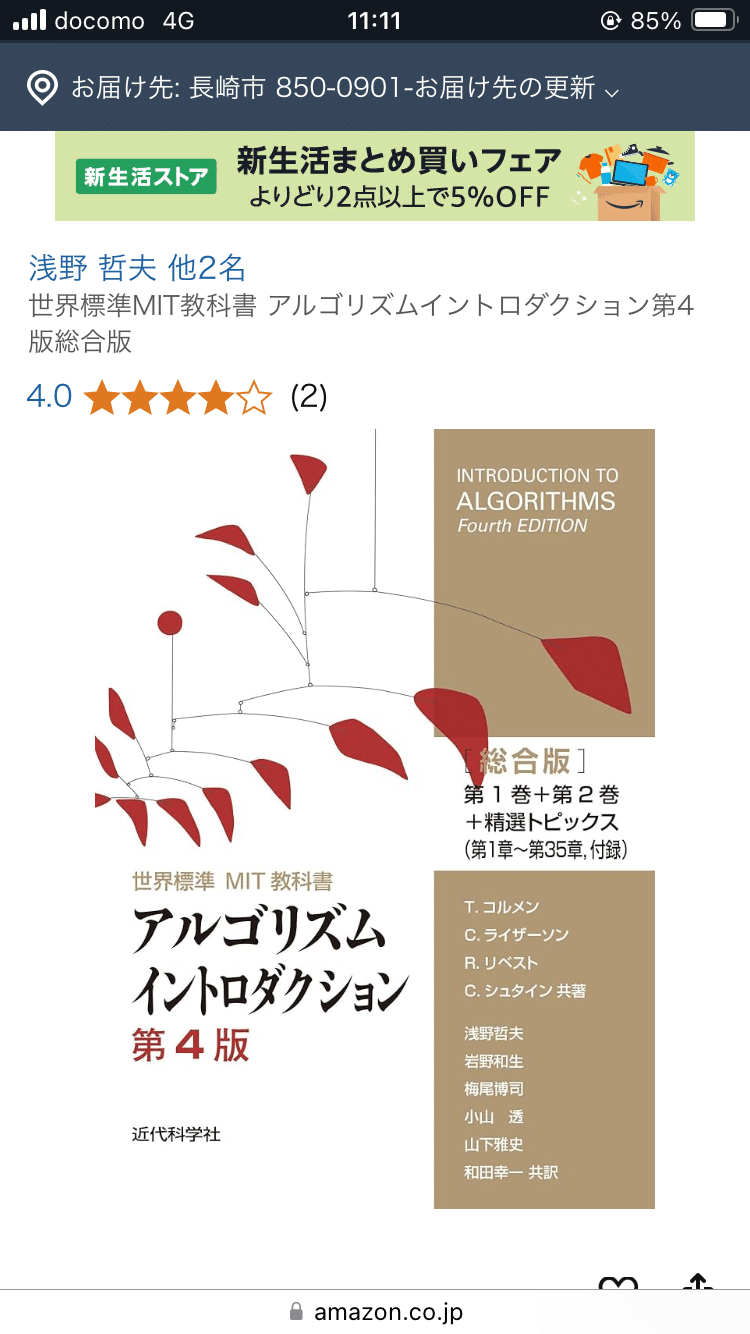

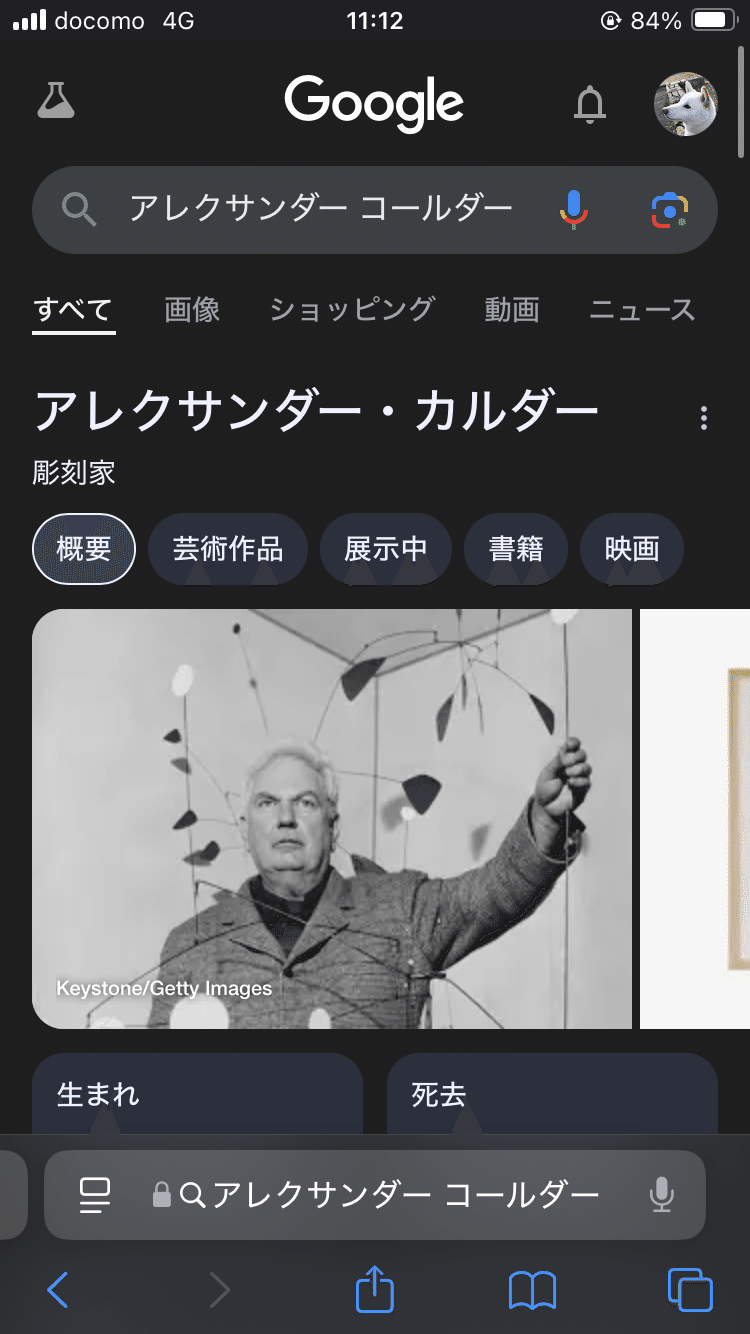

国立国際美術館 外観本当に格好良い  エレベーターで地下に行くと広大な空間がありました  この作品みて本当に驚きました。 逆光になっていますが下側に説明文があります。  何に驚いていたのかというと、この彫刻(?)作品、 アルゴリムイントロダクションの表紙にあるやつで、 私はてっきり平衡二分探索木とかそういうデータ構造の抽象化だと思っていました。 これがそうではなくて芸術作品だったと知って本当に驚きでした。  この方の作品らしいです  展示を見てきました 以下はいくつか印象に残った作品ですやなぎみわ 《YUKA》《AI》

これらは共に、おばあちゃんの写真とその説明文の二つで一つの作品でしたが、どちらも本当に面白かったです、パワフルおばあちゃん。

https://topmuseum.jp/upload/2/123/yanagi.pdf

カリン・ザンダー/Karin SANDER Mailed Painting(郵送された絵画)

包装の無いキャンバスが、輸送される際に汚れや傷、そして色々なラベルを直接貼られるので、以ってその旅路を想起させる作品のようです、発想が斬新で面白い。あとはコスパ良い作品だなと失礼ながら思っていました(笑)

https://search.nmao.go.jp/ja/detail?cls=col1&pkey=10779

https://search.nmao.go.jp/ja/detailLink?cls=col1&pkey=10776

マイク・ケリー/Mike KELLEY シティ3-4 (「カンドール」シリーズより)

カンドールはアメコミ作品に出てくる架空の都市らしく、それが沢山の方法で創造されていました、観ていて面白かったです。

https://search.nmao.go.jp/ja/detail?cls=col1&pkey=50332

以下はPR Timesの記事より写真などを引用しました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000916.000047048.html

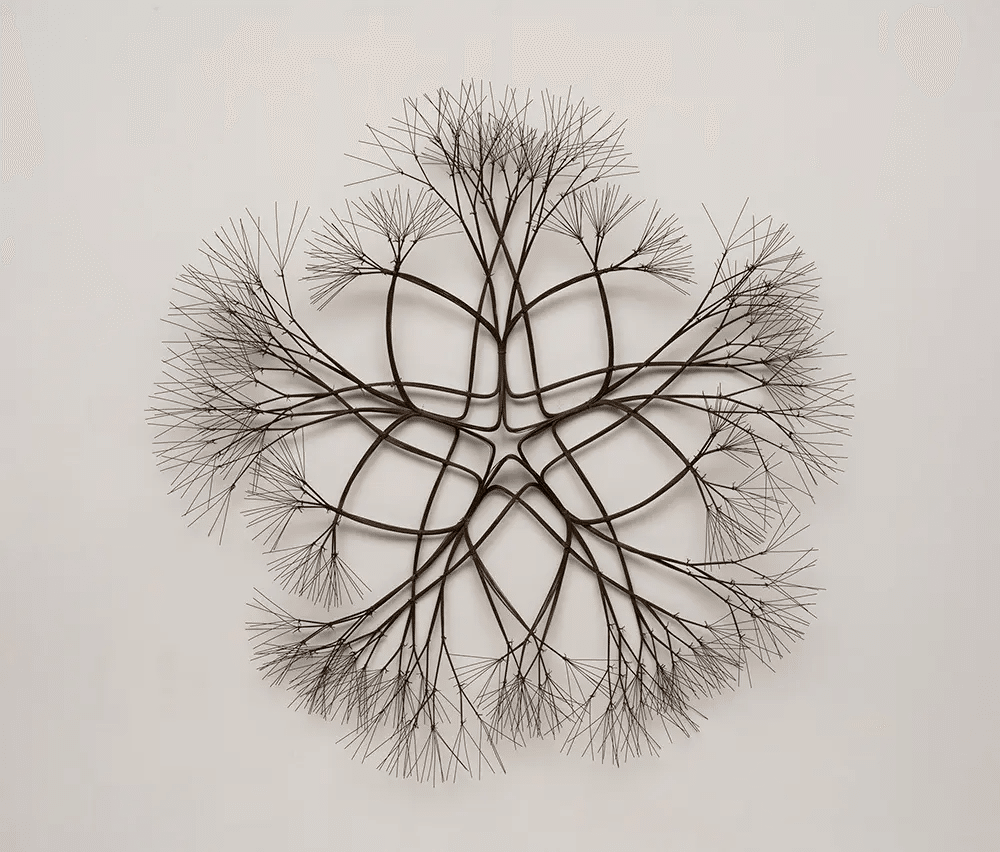

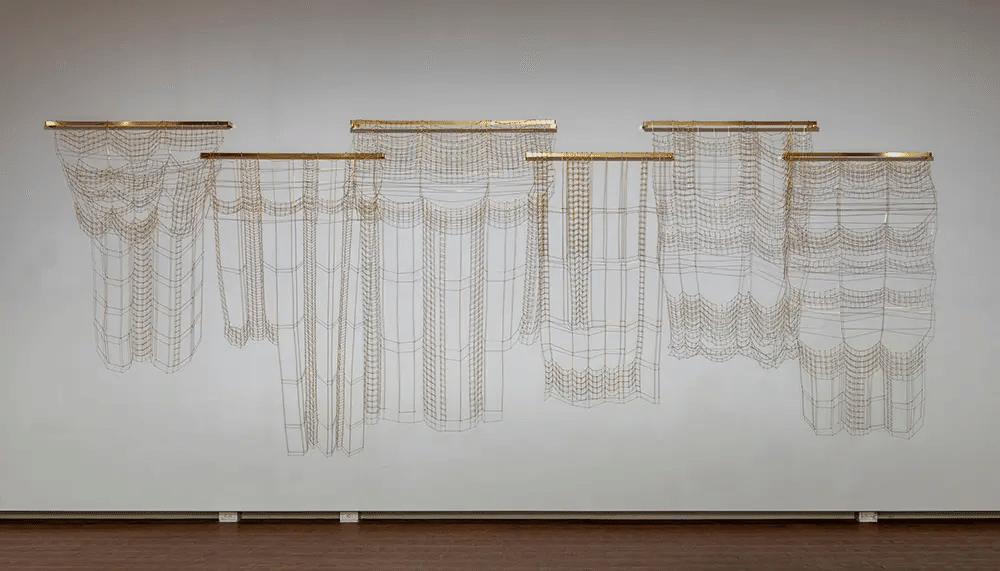

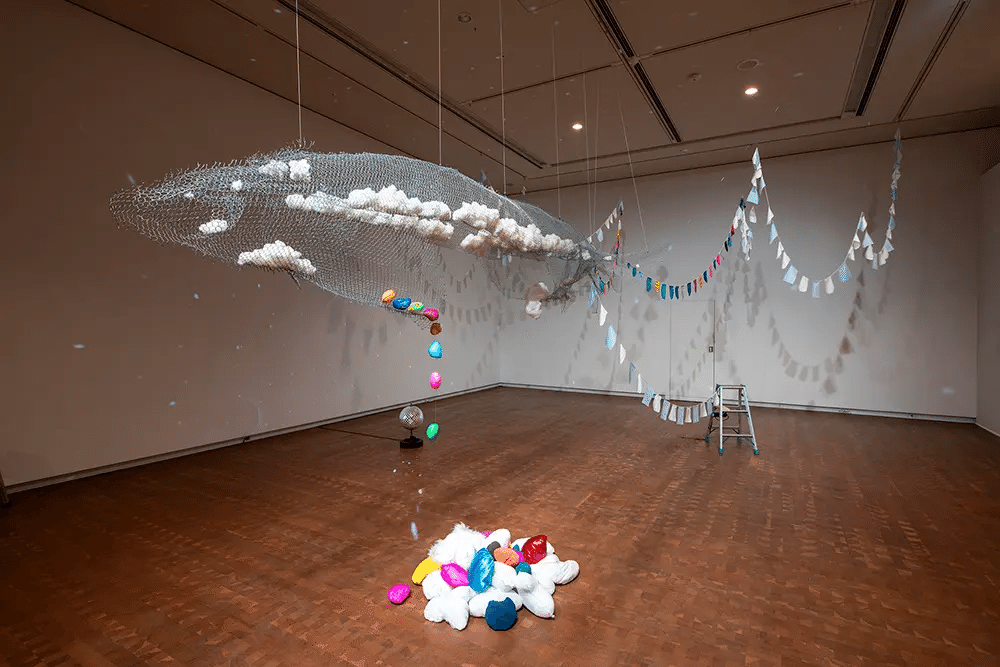

ルース・アサワ《無題(S.317、壁掛け式、中央部は開いた五芒星と枝が重なりあう形にワイヤーを縛ったもの)》1965 年頃 国立国際美術館蔵 撮影:福永一夫© 2025 Ruth Asawa Lanier, Inc./Artists Rights Society(ARS), New York. Courtesy David Zwirner (これの1/10サイズがインテリアに欲しい……)  レオノール・アントゥネス《道子#6》2023年 国立国際美術館蔵 撮影:福永一夫 これも恐らく手作業だと思いますが、本当に精巧でシンプルに凄かったです  ブブ・ド・ラ・マドレーヌ《人魚の領土-旗と内臓》2022年 国立国際美術館蔵 撮影:福永一夫 © BuBu de la Madeleine この作品、説明文を含めて一番好きでした。 > The mermaid’s flags > are Lamentations for the dead. > The symbols of disobedience. > And, > They celebrate the emancipation from the earthly restraints. [https://www.otafinearts.com/exhibitions/269-a-mermaids-territory-flags-and-internal-organs-bubu-de-la-madeleine/](https://www.otafinearts.com/exhibitions/269-a-mermaids-territory-flags-and-internal-organs-bubu-de-la-madeleine/)https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/bubu_de_la_madeleine_wada_ayaka_interview

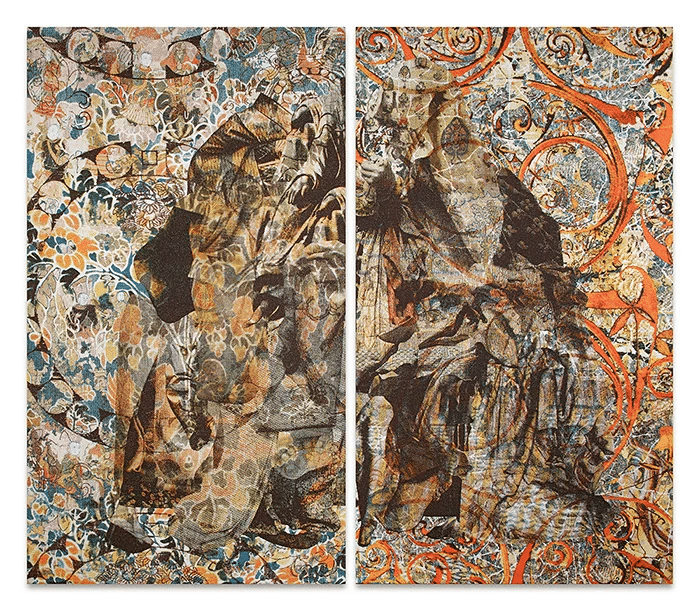

手塚愛子さんの作品が最後に多く展示されていました。

どう制作されているのか見当がつきません、手作業らしいですが……

https://aikotezuka.com/ja/rewoven-abu-dhabi-ver-2018/

https://aikotezuka.com/ja/category/works/#2024

手塚愛子《Ghost I met》2013 年 国立国際美術館蔵 Photo by Lepkowski Studios, Berlin本当にどれも面白かったです。また行きたい。

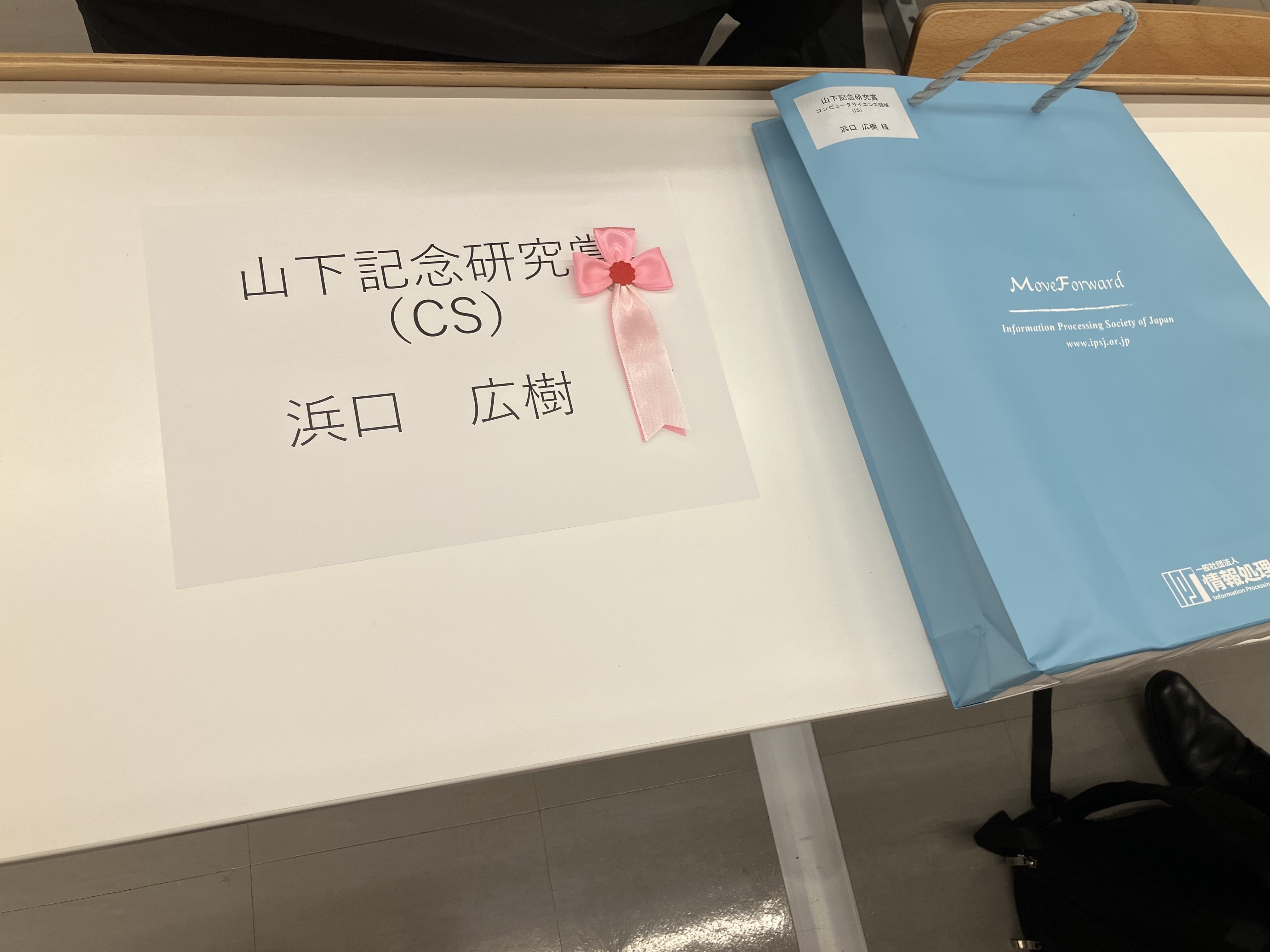

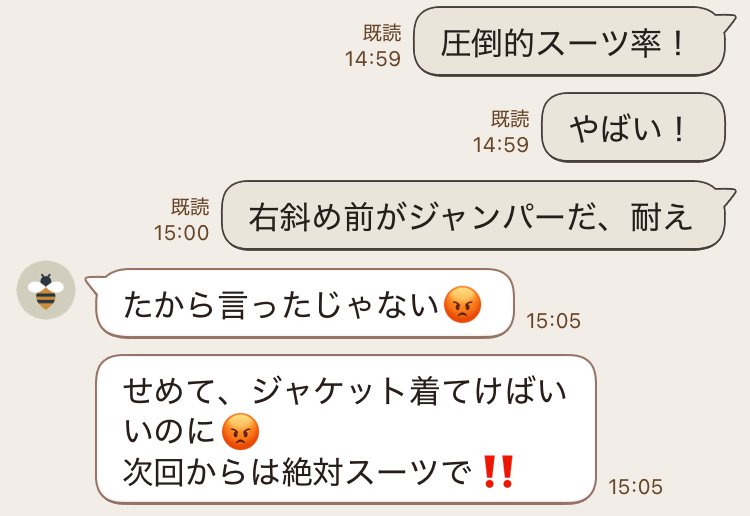

お昼にいかねぎ焼きを食べました、美味しかった  情報処理学会  席が用意されていました  母とのLINE この後写真撮影で壇上に上がらせられたので全く耐えてませんでした。アホすぎ。  講演なども見ましたいくつか見たor読んだ内容について

耳分解というのを初めて知りました。

2-連結(一点除いても連結)の必要十分条件なのはかなり非自明です。

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ear_decomposition

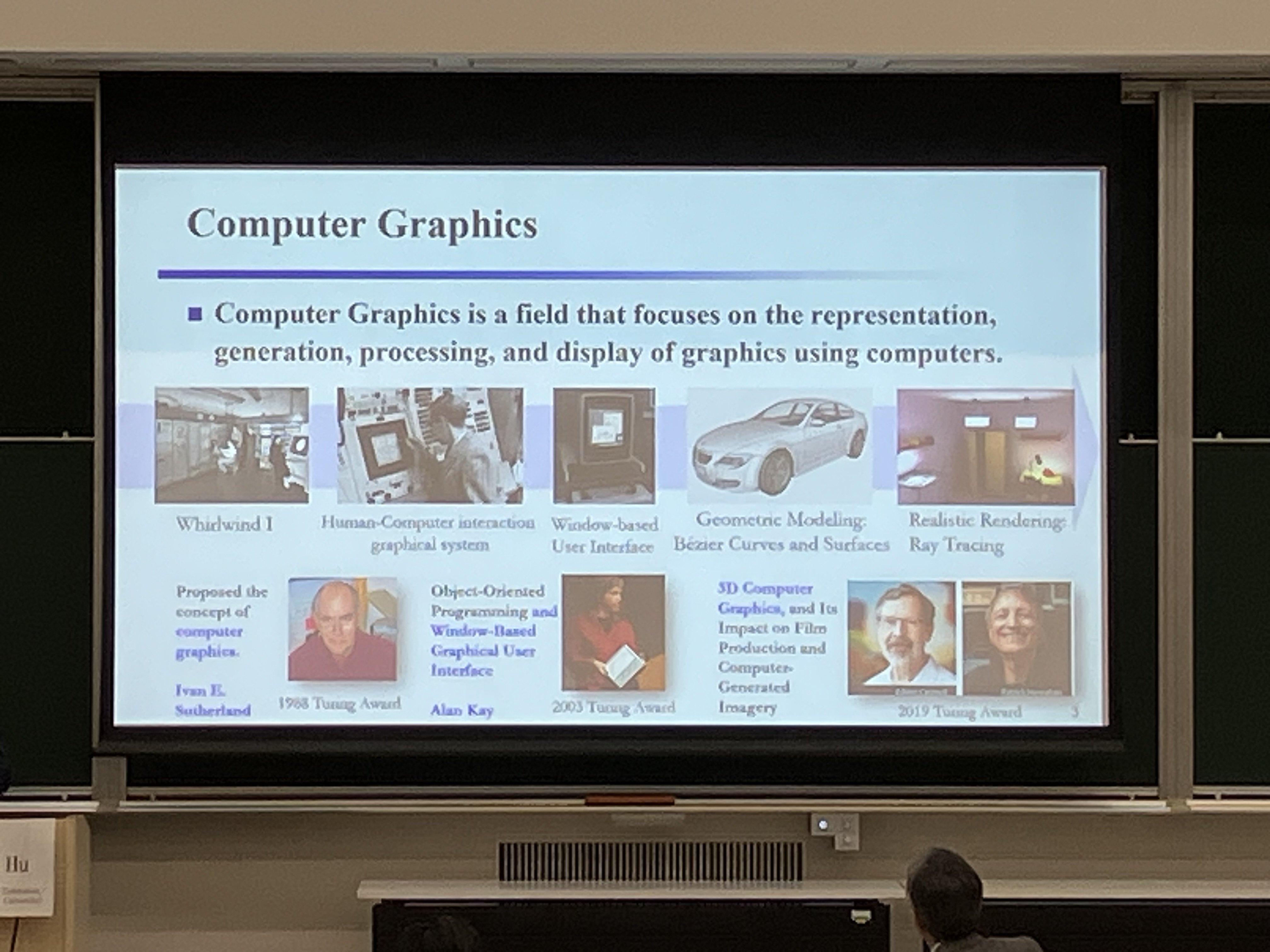

Teddyの話を海外の講演者の方がされていて、そんな有名だったのかと驚きました。自分は稲見先生の授業で知っていました。

https://www-ui.is.s.u-tokyo.ac.jp/~takeo/papers/siggraph99-j.pdf

NeRFという技術による、3D構造を写真から再構築する話があり、今ってそんな精度いいのかと驚きました。昔は結構粗かった気がします。

https://www.forum8.co.jp/topic/tyotto143_s.html

懇親会 今回も無料のご飯をたらふく食べて速攻で帰るカスな行為をしていました。 いい加減に懇親する術を私は学んだ方がいいと帰り道で一人涙目ながらに思いました。  万博  メダル  デザイン凝っていて素敵でしたhttps://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%8E%E5%B7%AE%E6%A9%9F%E9%96%A2

このメダルにある階差機関を初めて知りました、仕組みが面白い。

高次多項式を十分な回数微分すれば定数になるから、初期値と階差を求めて加算を繰り返せば任意の入力に対する関数値が算出可能(負は補数表現を用いる)なので、それを計算する機械らしいです。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%99%E3%83%83%E3%82%B8

コンピュータの父、らしいです。

本当は共著者である友人にもこの賞は授与されるべきですが、 高々1人しか貰えないらしいので、私がこの賞を代表して頂いています。思う事

最近ありがたいことに、人間関係に変化があって、その人の興味関心の対象だからという理由が主なだけですが、今まであまり考えてこなかった社会問題について考える時間が非常に増えました。世の中は考えればキリがないことばかりだと痛感します。

初めに考えていた問題から脱線した話題も多いですが、例えば科学的な立証が事実上不可能な性被害や性加害の問題、その加害者を批判する正義はどこまで私刑や名誉棄損になり得るのか、そしてそれを傍観する第三者は何を信じて何を発信すべきなのか(これとかこれとか)、別の話題として、反戦運動における(私自身を含む)外野たちの一種の傲慢さや卑怯さ、真の当事者である帰還兵はそれに対し何を思うのだろうか? など(最近ベトナム戦争を少し調べていたこともあって偶然見た映画のワンシーンがめちゃくちゃ辛かった)。また、より個人的な関心として、停戦合意が破られ始めたガザの現状やウクライナの話など。

個々の話にも色々思うところはあるものの、とにかく全体的に思う事の一つは、TwitterというSNSが主張を増幅させるからなのか、あるいは今の世界の傾向なのか、やたらと極端な主義主張が目立つように感じられます。

これはとてもおかしいと思うし、本当によくないと思います。

大前提として先に挙げた問題は非常に曖昧さを多く含む問題クラスです。曖昧の境目が一方に非常に寄っている問題もあるけれど、それでも曖昧さが0にはならない問題のはず。そのはずなのに、極端な主義主張や行為に走る事を、私は悪だと思います。

異常な程に虚言癖の人間が何かの事件で被害を訴えている時、我々は彼を口汚く罵るべきなのでしょうか、その被害が真実であっても?

殺人事件の犯人として死刑判決が下された人間に対してなら、我々は彼を口汚く罵るべきなのでしょうか、その犯人が袴田さんであっても?

曖昧さが真に0でないなら、被害者に対しても、加害者に対しても、我々はその曖昧さを見失ってはいけないと思います。曖昧さを理解していれば、直球の暴言に限らず、そんな発言は出来ないだろう、と思う事が非常に多いです。

元々思っていたことの一つではあるけれど、今月は特にこの曖昧さについて思い悩んでいました。

ところで、これら曖昧さを含む問題について、私は明確な答えを出さないことは一種の正義だと思っていました。極端さは往々にして悪なので。

その中途半端さにおいて、それでもなお正しいと思えることに対して私は支援をしたい(というか、ごく少額かつ小規模だが寄付で支援しているし、これからもすべき)と思っています。

ただ、正しいだけの曖昧さでは解決できない問題が本当に沢山あって、私はそういったものにあまり目を向けては来なかったし、それだけでは正義たり得ないとも最近はよく気付かされています。個々の問題に真剣に向き合って、熟慮の末に一方を助けるべきだと判断して曖昧さを破る事を、私は悪だと全く思いません。

抽象的な話ばかりで、読み返すとかなり伝わりにくい話のようにも思えます。読んでくれた人がいたとしたらすみません。

ただ、そもそも私はこういう話を文字に書き起こしたいとは全く思いません、何故ならそれは極端な思考の人々をかなり容易に呼び寄せ、同時に自分の考えも極端に寄ってしまうリスクがあるから。

しかし、だからといって全く何も書かないのも正しい態度だとは思えません。

だから今は、これくらいで。

ところで、その辺りのことを考えていると、私の小学校の頃の(あまり好きではなかった、けれど利発な)友人が、一切の脈絡なくよく言っていた、「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」という言葉が何故か思い出されます。

最近気になって調べたら、ヴォルテールに関する記述らしくてビックリしました。

[wiki](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%AB)私の考えは結局これに少し近いのかも知れません。悩ましい曖昧さの中で、しかし誰かの尖った意見に耳を傾けなければならない(あるいは、べきだ)としたら、それはこの態度を意味するのでは? と。

いつかまた、記します。