2025-07 月記

学業

法学入門の試験がありました。

過去問を見ていたら「又は」「若しくは」に使い分けがあることを知りました。初耳。

https://www.dowa-ecoj.jp/houki/2019/20191201.html

第1に、単一で用いるときは「又は」を使います。

第2に、三つ以上の語を並列に接続するときは、「、」で並列して、最後の部分にだけ「又は」を用います。

第3に、選択される語句に段階があるときは、最も大きい選択に「又は」を使い、それより小さな選択には「若しくは」を使います。

「又は」「若しくは」の場合と異なり、「及び」というのは小さい接続に使い、「並びに」は大きな接続に使われます。「(A及びB)並びにC」という具合です。

実際の試験は例えば以下の内容が出ました。

「書籍の原著作者は、翻訳物を自由に複製出来るか?」

https://twitter.com/shiraishijp/status/1934970517808951634

二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

二次的著作物の利用の際、原著作者も二次的著作物の著作者と同じ権利を有する

扱った内容は法学の初歩の初歩なのでしょうが(そして正直講義の全てを真面目に聞いていた訳ではなかったですが())、受けて良かったです。

研究

大変だけど楽しいです。共同研究って面倒を他人(友人)に押し付けられて楽すぎるなぁ〜という最低な感想をここ最近持ち続けています。友人ありがとう。

本

タイのるるぶを買い、タイ語の入門を借りました。9月に友人と行く予定です、楽しみ。お金がどのくらい掛かるか分からなくて預金残高が不安ですが。

『サイレント・ウィッチ』のアニメがどうやら最近放送されているらしく、読み直していました。数年以上前に読んだにも関わらず結構内容を憶えている上に結末で泣きました。傑作ですね。

Twitterでサイレント・ウィッチを眺めていたら、どうやらアニメの制作会社が同じらしい『薫る花は凛と咲く』を見つけて漫画を読んでいました。人間関係の描き方がとても上手くて、作者は本当に人が良いんだろうなと思っていました。でなければ中々こう言った作品は生まれない気がします。面白かったです。

展示

東京大学制作展

東京大学制作展に学校の帰りに寄りました。たまたま立て看板が正門にあり存在を知りました。

https://twitter.com/iiiexhibition/status/1930233415552372882

どうやらこれまでに何回かあったらしく、前回は去年の11月のようなのですが、一切知りませんでした。自分が登校してなくて見落としたか、あるいはあまり告知をしていなかったのかも知れません。

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/events/z0115_00071.html

内容はメディアアートに分類されるらしく、色々と興味深かったです。

電気信号で水滴を制御して屈折した光が揺らめく様を見せる展示、

来場者が入力した声をもとにワイヤーを変形しそれを切り落として累積させる展示、

神経細胞の活動パターンを光に変換する展示。

https://www.iiiexhibition.com/works

個人的には生成AIの活用が面白いなと思いました。直接確認した訳ではないですが、2点の展示が恐らく生成AIを活用していて、架空都市「那異市」の選挙ポスターと、ぬいぐるみに関する展示の映像部分にそれらしき要素を感じました。

特に虚構と生成AIは相性がいいのだと感じます。(現代においてよく見かける類の)AI絵に対して、自分は著作権の観点からかなり否定的な立場ですが、存在しない市町村の選挙ポスターを恐らく生成AIで作っていると思われ、賢いなぁと思っていました。

そしてサイトを見ていたら自分の友人が制作に携わっていました。偶然。

面白い展示でした。

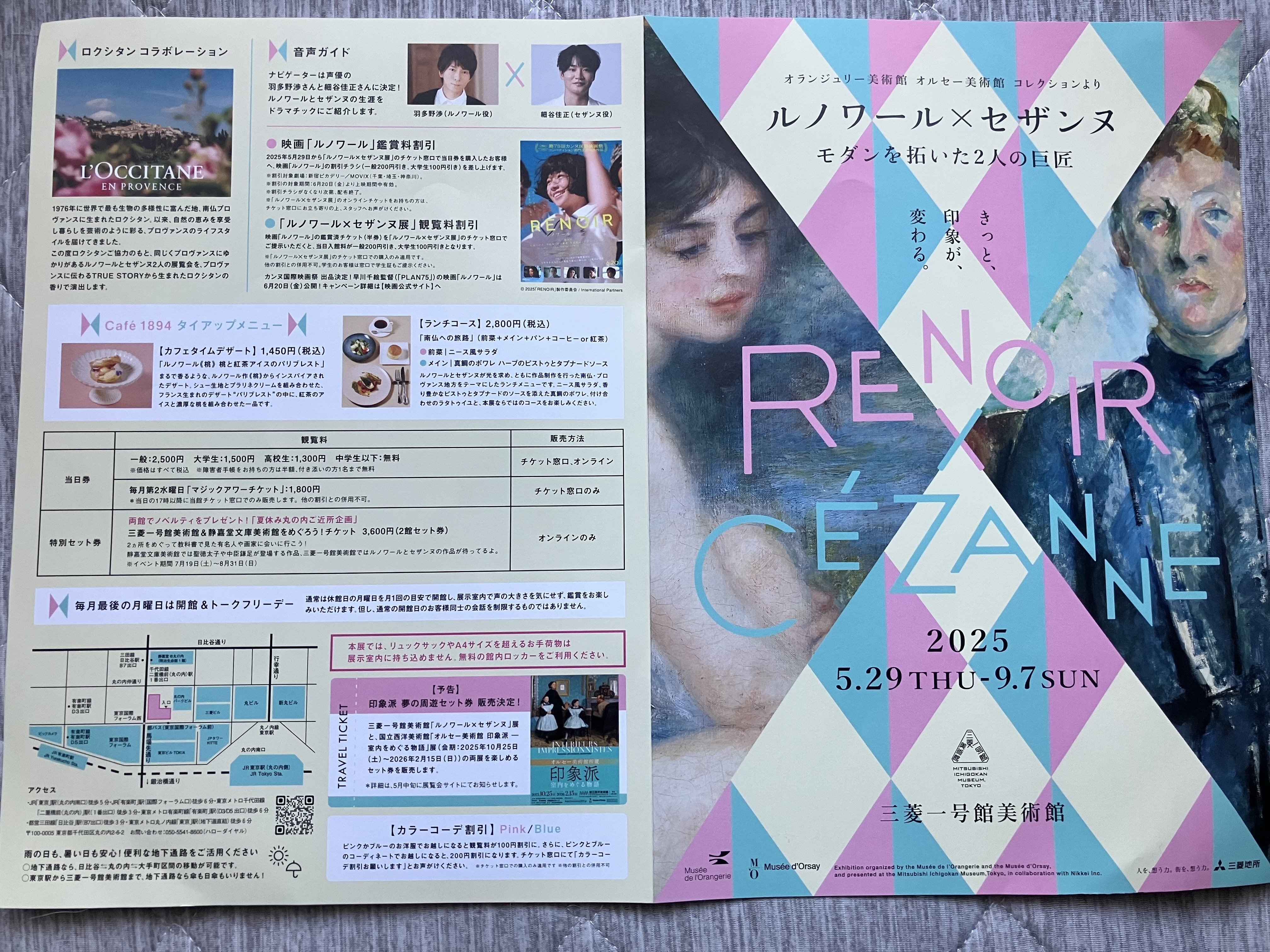

ルノワール×セザンヌ展

ルノワール×セザンヌ展に行ってきました。

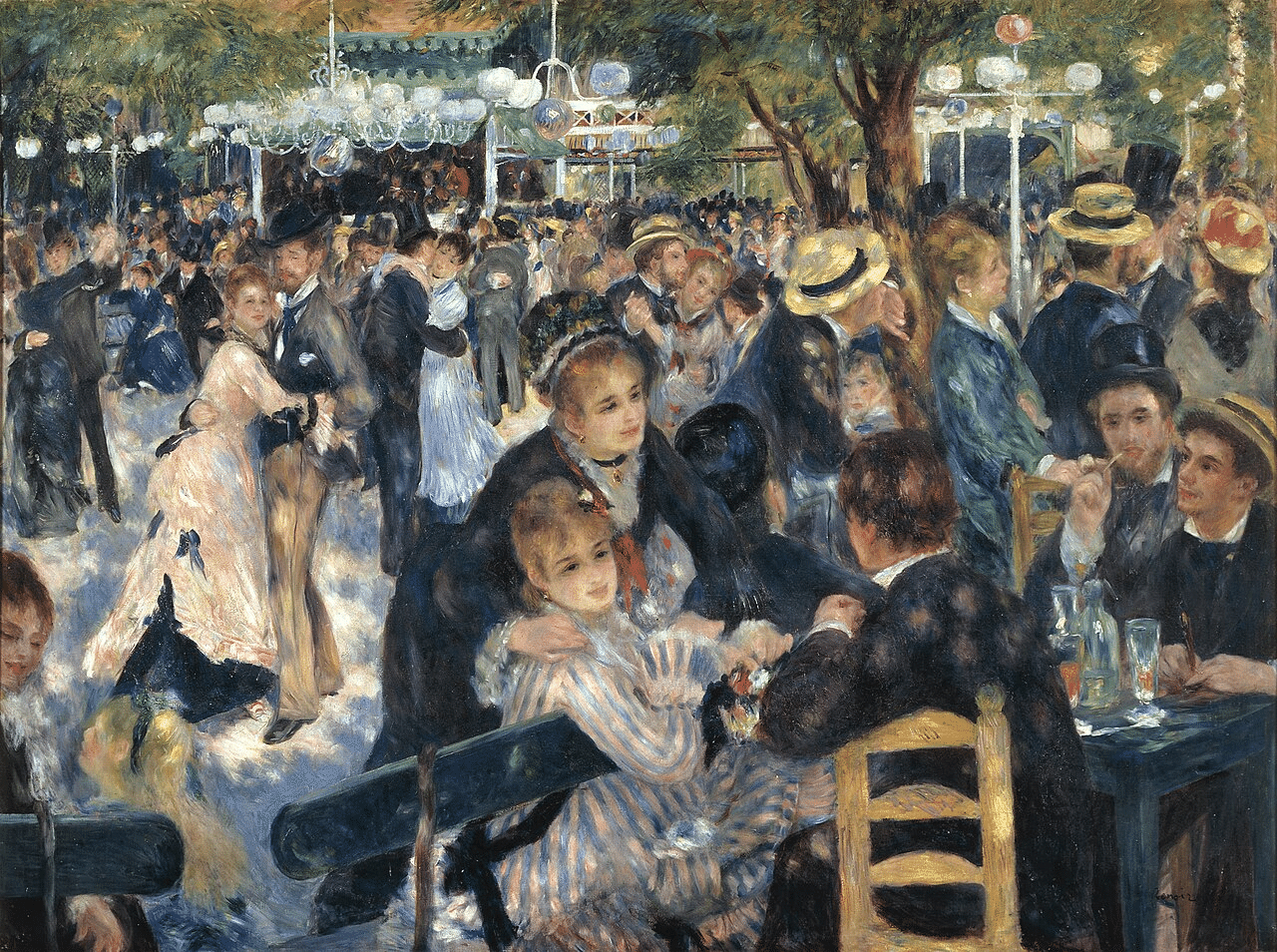

ピエール=オーギュスト・ルノワールって誰だっけとなっていましたが、そういえば『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』の方でした。

Wikipediaより、パブリック・ドメイン

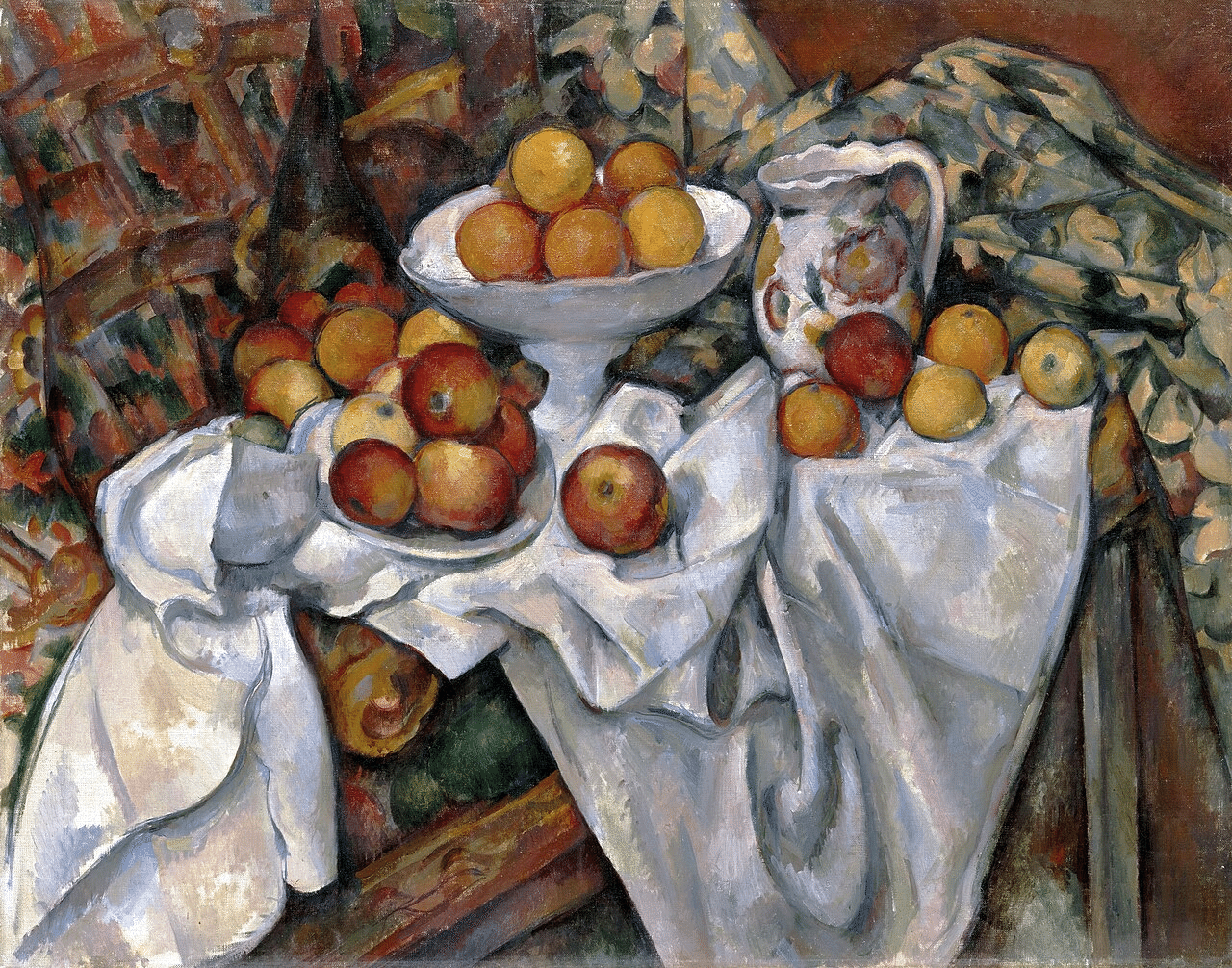

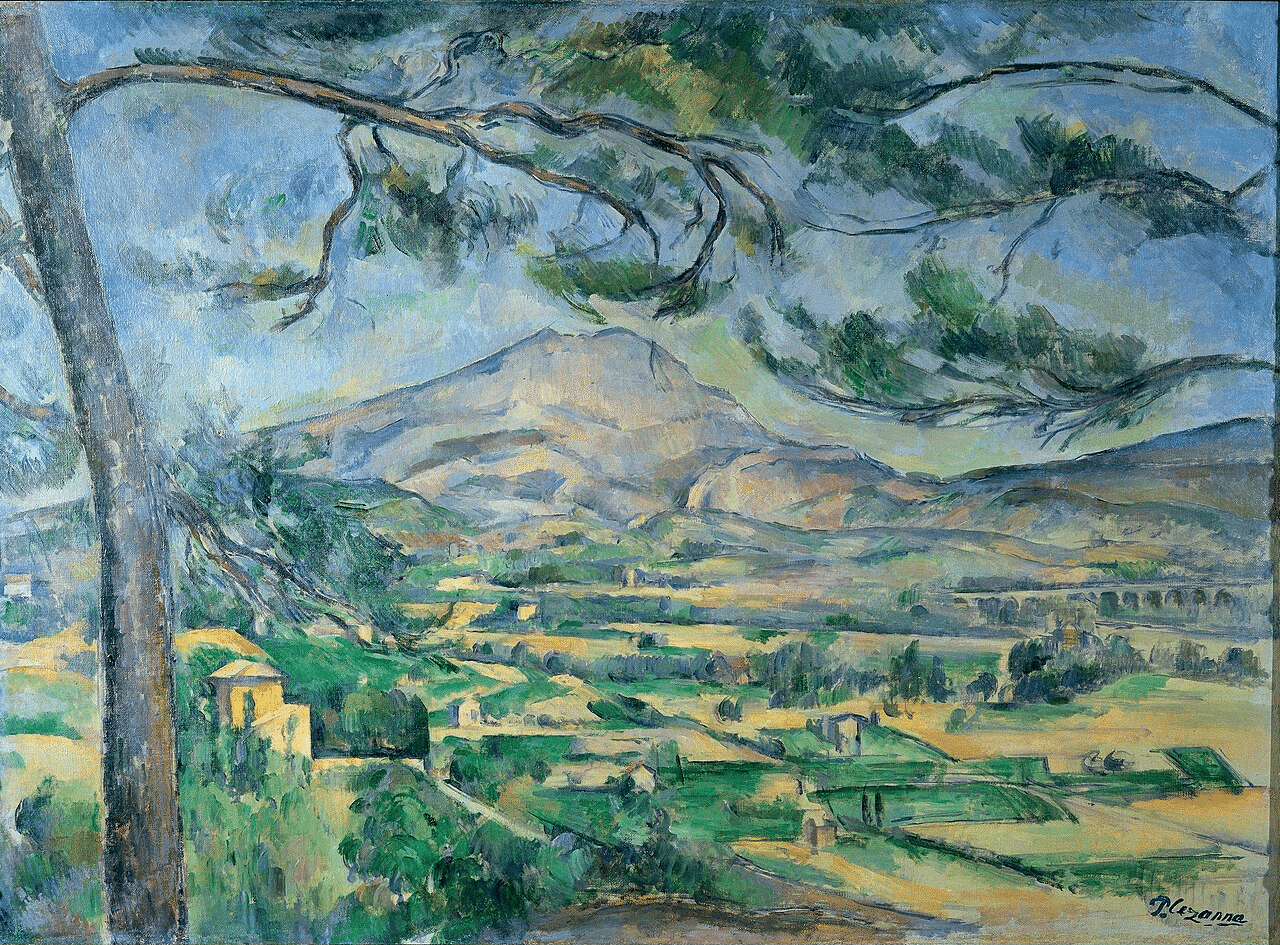

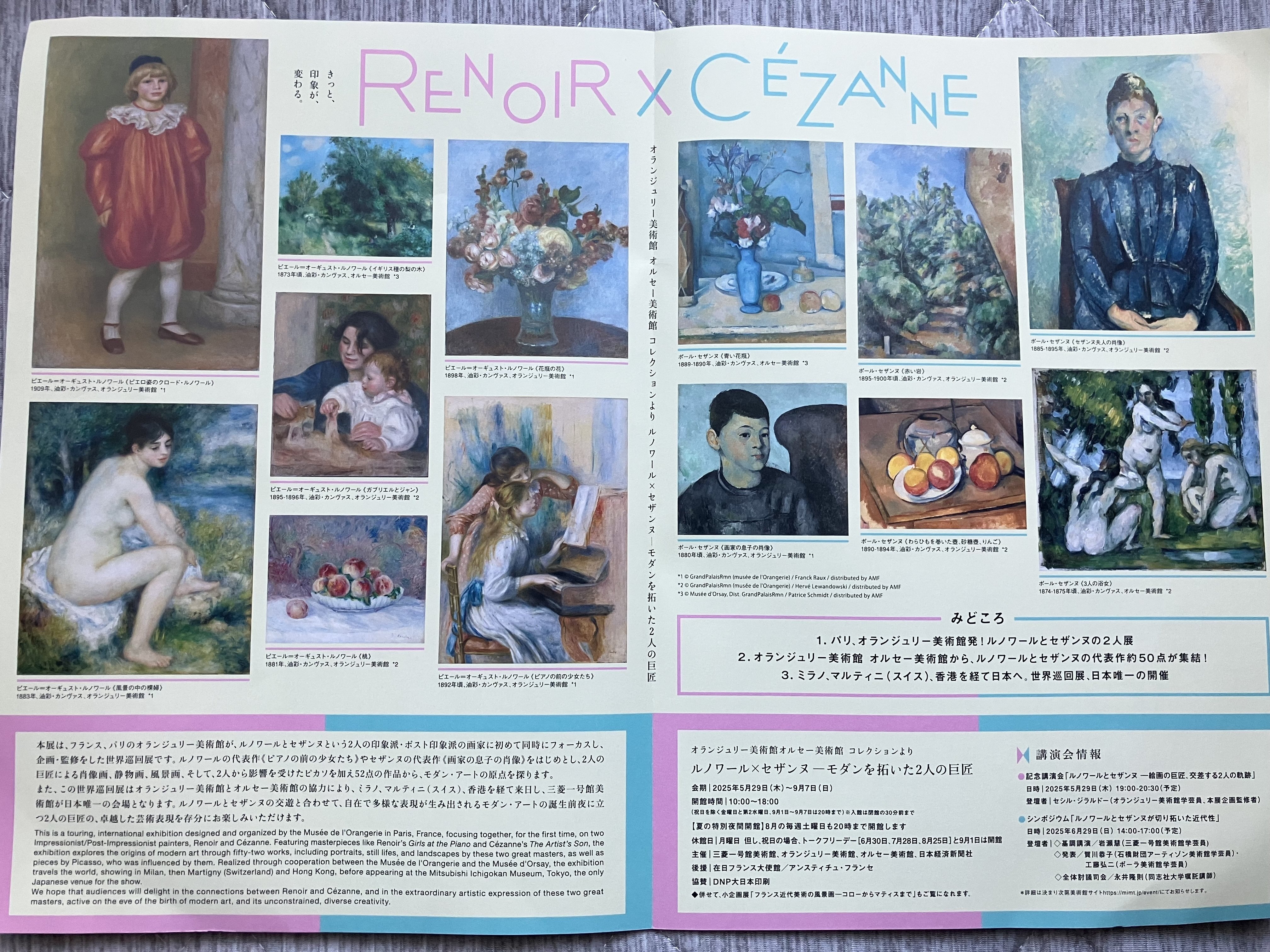

ポール・セザンヌはリンゴという雑な事前知識だけはありました。雑過ぎないか?

Wikipediaより、パブリック・ドメイン

Wikipediaより、パブリック・ドメイン

2人ともポスト印象派に分類されるようです。

同時代を生き抜いた、交流の深い二人の画家がどのように影響を与え合ったかを伝えるような工夫が展示の随所にありました。面白かったです。

説明文にちょくちょく見覚えがあったのですが、第1回印象派展にクロード・モネの名前と共に彼ら2人の名前もありました。恐らく大学時代にモネを調べていた時の記憶です。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E5%8D%B0%E8%B1%A1%E6%B4%BE%E5%B1%95

ルノワールが『ピアノの前のイヴォンヌとクリスティーヌ』という作品でドガのバレリーナの画中画を描いていたり、セザンヌがマネの『草上の昼食』のパロディを描いていたり、彼らの交流が垣間見えます。『草上の昼食』については、非常に多くのオマージュがあることを初めて知りました。批判された作品であっただけに、弁護的な意味合いも含まれていたのでしょうか。結構びっくりしながらこの作品を見ていました。

https://www.suiha.co.jp/column/pikasomosezannumomanewoshita/

美術の世界には、良くも悪くもアカデミアの世界との類似性があるような気がしています。その半透明な特権性も、開放的な閉鎖性も、ライバル同士の交流も。

同郷の作家エミール=ゾラはセザンヌの2歳下で、子どもの頃からの仲良しだった。セザンヌはひ弱ないじめられっ子だったゾラを、自分の弟のようにかわいがり固い友情で結ばれた。ゾラがセザンヌにお礼として差し出したのがリンゴだった。セザンヌはよくリンゴをモチーフに使うようになる。人嫌いなセザンヌを励まし、パリに出ることを進めたのもゾラで、逆に有名になってからのゾラは無名のセザンヌを保護したという。ところが1886年にゾラがセザンヌをモデルに書いた小説『作品』がもとで絶交してしまう。<佐藤晃子『常識として知っておきたい世界の絵画50』 KAWADE夢新書 p.98>

それはそれとして、展示の最後にあったルノワールの年表にはこんな文言がありました。

「1919年 ルーヴル美術館を訪れ、パオロ・ヴェロネーゼの隣に展示された自身の絵を見て満足する。カーニュに戻り、12月3日に逝去。」

良い文章で思わず笑ってしまいました。

学問の世界で言えばジャーナルでニュートンの論文の次ページに自分の論文があるのを見るような感じなのでしょうか、実際にはあり得ないですけれど。

彼はどんな満足感で以って自分の絵を眺めていたのでしょう。

自分は死ぬ前に何を見たら満足するのでしょう。

たとえそれが叶わなくとも、きっと私は幸せでしょうが。

[追記]

この文章に登場する「半透明な特権性」という言葉は、深く考えずに書いた言葉でしたが、思ったよりも自分にしっくりきました。それも踏まえて以下の記事を書きました。

https://note.com/hari64boli64/n/n46a4c05e38b8

その他

noteを書く利点の一つは、捨てざるを得ない思い出の記録を取るきっかけになることですね。

焼き鳥とイカゲソが美味しかったです。

先月あたりにPCを買い替えたのに、水没して全損させました。水没自体はほぼ無過失ですが、マジで後悔しています。大丈夫かと思って通電させたのが最悪のムーブでした。お金の損失はないですが、資源が本当に勿体無い。

7/20に参議院選挙の開票がありました。参政党が大幅に議席数を増やしたそうです。

検索をしていたら、偶然こういうプレスリリースを見つけました。去年頃話題になっていたようです。

コロナ禍で初めてワクチン反対派になった人の特徴を分析し、陰謀論やスピリチュアリティに傾倒している人がワクチン反対派になりやすく、さらに参政党への支持を高めた可能性を示した。

https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2024-02-05-001

ポピュリズムの波が日本にまでやって来たと言われていますが、どうでしょう。自民党の岩盤支持層が離反したとの分析も見ましたが。

種類を問わず、世界中で不信が重く深く横たわっているのだろうとは思います。

別に先の件に直接は関係しませんが、科学の定義とは何か、似非科学とどう線引きされるかを今年はよく考えます。

人の身でこの世の全てを理解するのは不可能です。この世の誰かが知ること全てを個人が実証するのも不可能で、多少は他人を信じなければなりません。

私が科学を信じられるのは、小さな手元の事を繰り返し繰り返し実証して、きっとこの営為の延長線に科学の殆ど全てが存在すると思えるからだと思います。

誰かを信じる事、誰かに信じられる事。その重みを想います。