計数数理向け情報理工学系研究科数理情報学専攻の院試について[2024年度]

2023年8月に行われた2024年度東京大学大学院情報理工学系研究科 数理情報学専攻の院試について記します。年が紛らわしいですが、「2023年8月」は誤植ではありません。想定読者は今後この院試を受ける方です。

お断りとして、2024年度版の入試に関する情報が主となります。ご注意ください。

以上を踏まえた上で、何かのご参考になれば。

はじめに

私は東京大学工学部計数工学科数理情報コースから東京大学大学院情報理工学系研究科 数理情報学専攻に進学しました。

ネット上にはありがたいことに、同じような道筋を辿った先人の体験記が沢山あります。どれも非常に参考になると思います。これらの記事も併せてご覧ください。(この記事を引用するなどの形で教えて下さった、近年の記事も含みます)

数理 2020年 リンク (コロナ禍時代)

数理 2021年 リンク(内部生の方)

数理 2023年 本記事

数理 2023年 リンク (同期1 博士行く友人)

CS 2023年 リンク (同期2 言語関係に強い友人)

数理 2024年 リンク

数理 2024年 リンク(外部生の方)

数理 2024年 リンク(外部生の方)

数理 2025年 リンク(外部生の方)

数理 2025年 リンク(計数から創造情報)

CS 2025年 リンク (TOEICの割引の話などが閲覧時点でありました)

その上で、当然ではありますが、一次情報も重要です。正確な情報を求められる方は、これらもご覧になってください。

以下、これらのサイトをHPと表記します。

https://www.i.u-tokyo.ac.jp/edu/course/mi/

https://www.i.u-tokyo.ac.jp/edu/course/mi/admission.shtml

その他の情報源として、今年は7/14にメールにて受験票等の送付と同時に、パスワード付きのサイトのリンクが告知されました。パスワード等の漏洩は禁じられています。

そのサイトにおいて、口述試験の日程や注意、オンライン試験に切り替える際の対応などが記されていました。口述試験に関する詳細をなかなか見つけられなかった人もいたようなので、気を付けると良いかも知れません。

以下、時系列に沿って、院試にまつわる話を述べていきます。

1月

2022年12月27日に、TOEFLに関する情報がHPにて発表されました。その発表に則り、1月に私はTOEFLを受けました。夏入試の場合、2023年7月10日までにスコアレポートを提出すればよかったので、これは比較的早いと思います。3月の冬季休暇に受ける方も多かったです。中には7月に受ける方もいました。流石にそれは綱渡りな気もしますが。

自分は対策として旺文社の模試を解いていました。若干癖がある試験です。

留学生の友人なんかは100点越えを取っていました。流石です。私は91点とかでした。スピーキングがかなり悪かったです。受験英語しかしていない弊害ですね……

過去の話では中央値が85点あたりとの噂もあるそうですが、私はTLP生だったので、それらも踏まえて客観的に判断するなら90点前後が第3四分位数くらいではないでしょうか。尤も、今年は生徒間における開示などがあったわけではないので、正確な値は分かりません。

さらに言えば、この数理情報学専攻において、TOEFLの比重が高いとは到底思えないので、70点くらいでも耐えるとは思います。寧ろ、本質は事務処理だと思います。TOEFL iBTのスコア送付先として、Institution Code : 8445で表される項があるので、それに対する記入を忘れないことが何よりも大切です。恐らくこのInstitution Codeは未来においても変わらないとは思いますが、一次情報も優先して確認して下さい。友人の一人はここで少ししくじって手間と出費が増えたらしいです。

他に記すべき点としては、試験会場の前評判は十分に調べた方が良い、ということです。私はとある試験会場で受けましたが、自分がリスニングをしている最中に隣で爆音スピーキングを開始されるという地獄のような環境でした。一斉開始の試験ではないようなので、そういったことが起こり得ます。壁が十分に厚い試験会場を選ぶと良さそうです。

また、とある友人曰く「院試のためにTOEFLの受験をしたが、キーボードの配列がJISなのに出力がUSだったため、『'』を出す事に大変な時間を取られてしまい、writing sectionで大苦戦を強いられてしまった」とのことです。私もそうでした。"I'm" とかがその場で打てなかったです。

調べたら以下のサイトなどが出てきました。参考になるかも知れません。

https://toeflibt101.com/post-2983.html

https://www.agaroot.jp/english/column/toefl-ibt-writing/

4月

私の代では2023年4月18日に院試対策会用のSlackチャンネルが開設され、勉強を始めている人もいました。しかし、最初は2,3人くらいしかおらず、そこまで気合を入れて勉強する必要もないかもしれません。チャンネルの創設者は、あなた達は勉強せずとも院試受かるでしょ、みたいな人達でした。尤も、このくらいからスタートすると、十分に余裕をもって過去問を消費出来るということは確かだと思います。7月くらいになるとこの会は5,6人くらいになることもありました。

また、ある友人はこのくらいに少し共通数学の問題を解くなどして、どのくらいの問題の難易度なのか目安をつけているようでした。

そして、この時期くらいまでに、院に行くのか就職するのか、そして、院に行くとして、どの院にいくのか、決めておいた方が良さそうです。ある人は民間企業への就職活動を開始し、またある人は、研究室見学に訪れるなどして、数理情報学専攻ではなく、理情の人などが行く院への進学を決心していました。進路を悩まれている方は、早めに動いた方が色々と良いかと思われます。

また、この頃から私はGitHub上で過去問の解答をまとめていました。多分、現在APのフォルダにある2023年度の解答などは私が書いたものですが、基本そちらは古いはずなので見るのをお勧めしません……。

私がほぼ1人で書いたもので、随分読まれているらしいのですが、厳密性がないと苦情を受けることもあり申し訳ない限りです。外部生の方などに需要があり、機会の公平は出来る限り達成されるべきだという私個人の考えもありますので、誤りの指摘や最近の解答の作成など、いつでも大歓迎です。というか、本当に是非お願いします🙇

https://github.com/hari64boli64/GraduateSchoolEntranceExamination

5月

5月と言えば五月祭ですね。工学博覧会のお手伝いを私はしていました。この記事が誰かに読まれる年においても、プラレールによる半加算器とかの展示をしているのでしょうか?

この頃は院試対策会も開催は見送られていました。

ちなみに、2023年5月20日に大学院入試説明会なるものがあったのですが、情報として殆ど無価値でした。単なる研究室紹介の劣化版みたいなことしか行われませんでした。

6月

6月は出願を行います。

2023年6月8日が出願の期限なので、それに向けて動いていきました。5月の終わりぐらいから、実験第二というグループワークの授業における雑談の内容も、出願にまつわるものになっていきます。

出願に際して、重要なことは主に2つです。

1つ目は、出身大学の成績証明書、出身大学の卒業証明書、検定料の振込に関する資料などを揃えることです。東大の場合、工学部8号館の入ってすぐの辺りに成績証明書などを発行するための機械がありました。書類に漏れがないように注意しました。(なお、2025年からの追記ですが、UTAS上で証明書発行サービスが開始されたようで、参考になるかも知れません)

壁に関してスロープの反対側辺りの建物内部に機械がありました。

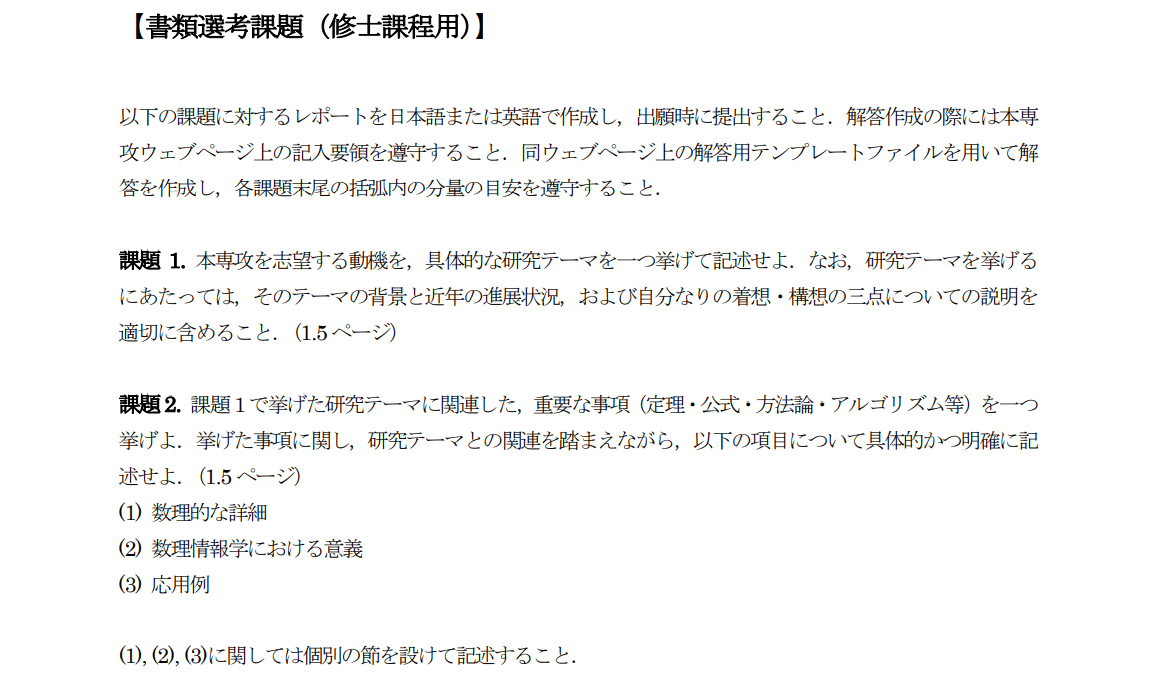

そして2つ目が、出願における書類選考課題です。冒頭で紹介した他の方の体験記には、コロナの影響でレポート主体になった、とのお話がありましたが、2024年度はそこまで比重は重くないはずです。ただ、それでも中々書くのに苦労しました。

2024年度版の情報は、リンクが切れていなければ、ここ、および、ここにあります。

この情報はネット上で発表されているものなので、怒られることもないだろうと思い、課題内容のスクショを以下に載せておきます。

たかが3ページ程度の課題なので、余裕かと思いきや、向こうでLaTeXファイルのテンプレートが指定されており、フォントサイズがかなり小さいです。実質的に5ページ分くらいの文章を書かなくてはなりません。

ちなみに、私のとある友人は、「あああ」などの無意味な文字で埋めた結果、テンプレートとしてLaTeXファイルではなく、Wordファイルの方を選択した方が、何文字分か(確か100文字前後?)書くべき量が少なくて済むという天才的発見をしていました。その情熱を課題内容の方に向けてくれという感じです笑。

また、これは私のやらかしなのですが、上記リンクにある資料には「『受験者氏名』欄以外の箇所に、受験者の名前、受験番号や所属が分かる情報を記載してはならない」との記述があります。これを盛大に読み落としていました。直接所属などを書かなかったのは不幸中の幸いでしたが、個人情報にまつわる話をがっつり記していて、後日友人と話した際にかなり肝を冷やしました。

また、「参考文献は第一著者の姓のアルファベット順に番号を振ること」という指示もありました。bibtexを利用されている方は、(日本語で表記された著者を含まない場合)jplainをbibliographystyleに指定すればよいはずです。私は当初jsortに指定していて、友人と会話する中でその指示の見落としに気付きました。尤も、日本人が著者で、かつ、著者名を日本語で書いた文献も含んでいたので、完全に指示に従った訳ではありませんでした。面倒なので修正する気が起きなかったです。今思えばそれらも英語で記してしまえば良かったのでしょうか。

(なお、見られたくはないもののここに私が書いたものはあります)

[追記] これは院試受験から約一年後の、院に入学した4月における追記です。サンプル数2の話ではありますが、私と友人はどちらもこの書類選考課題で書いた内容と近い研究テーマをまずは渡して頂きました。つまり、指導教員となる方は結構この書類を読んで下さっています。院試に受かる為にちゃんと書くというより、将来の自分の為にちゃんと書く、というモチベーションだと良いのかも知れません。

7月

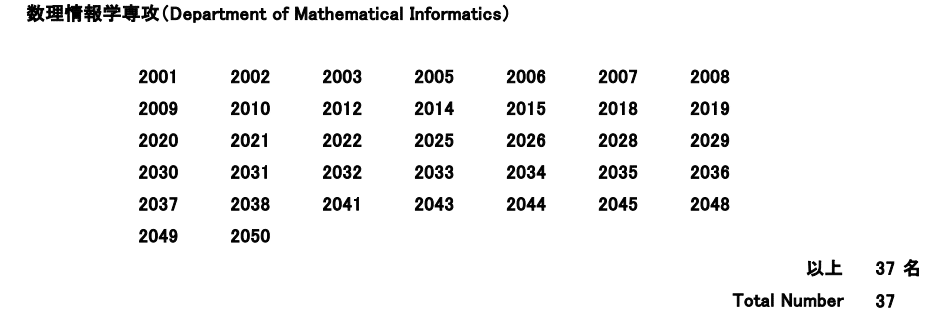

7月には、書類選考の結果が以下の研究科全体のHPにニュースとして掲載されます。このリンク先のpdfが2024年度のものです。これが読まれる頃にはリンク切れしているかも知れませんが……

書類に不備があるのではないかとドキドキしましたが、無事に通っていました。ただ、全ての番号がそこに記載されていた訳ではなく、とある番号だけ一覧にはありませんでした。誰か(恐らく外部生?)が書類をミスったのではないかと噂になっていました。恐ろしいものです。

8月

いよいよ院試本番の8月です。筆記試験が2つ、口述試験が1つあります。

ここで、各試験内容について先に記します。なお、私は今年度の試験内容が少しイレギュラーだったと感じています。

共通数学

筆記1つ目です。

コンピュータ科学 、数理情報学、システム情報学、電子情報学、知能機械情報学の専攻の人たちが受ける試験です。「情報理工学全般に必要な数学の基礎力を問うための①線形代数、②解析(微分積分、常微分方程式など)、③確率・統計の3分野から出題された3問に解答する」という説明がなされています。実際その3問が出ます。通常の年度であれば、①線形代数は行列の固有値計算などが出ます。②解析は通常の微積に加えて、稀に複素積分が出ることもあります。また、ベルヌーイ型、リッカチ型あたりの例の微分方程式も出ます。③確率は高校数学っぽい問題であることも多いです。

人によっては、センター試験(共通試験)的な扱いをしていますが、実際そんな感じです。そこまで難しい訳ではなく、満点に近い得点が通常の年度であれば要求されます。

専門科目

筆記2つ目です。

先程の共通数学が共通試験であるならば、こちらは本試験に当たります。通常の年度であれば、こちらの方が難しく、7割くらい取れれば良いはずです。ただし、その数字については具体的な裏付けがある訳ではなく、あくまで目安程度にお捉え下さい。5問の中から3問選択して解答します。

以下、勉強の指針となるキーワード というサイトに掲載されている情報の一部抜粋です。

線形代数・線形計算 (Linear Algebra, Numerical Linear Algebra)

線形独立性、階数、行列式、基本変形、 座標変換、直交変換、 特異値分解、固有値、Jordan標準形、 帯行列、Gaussの消去法、LU分解、反復法

第1問は線形代数が出がちです。特に正定値対称行列に関する話が頻出です。正定値対称行列の同値な定義や性質が4つや5つスラスラ言えると良さそうです。

解析・数値解析 (Analysis, Numerical Analysis)

微積分 (点列の収束、Newton法、連続関数、一様収束、Riemann積分、数値積分)、常微分方程式、力学系、変分法(Euler方程式、自然境界条件)、

偏微分方程式(拡散方程式、熱伝導方程式、Poisson方程式、差分法)、

複素関数論 (留数、極、Laurent展開、最大値の原理、Cauchy-Riemannの関係式、 正則関数、複素積分、Cauchyの定理、Cauchyの積分公式、留数定理)、Fourier解析 (Fourier級数、Fourier変換、サンプリング定理、Laplace変換)

第2,3問あたりに解析・数値解析が出ます。計算的にも、要求知識的にも、字面から受ける印象よりかは難しくないと思います。定義などは忘れると詰むので憶えた方が良いかと思います。

代数・離散数学 (Algebra, Discrete Mathematics)

同値類、置換群、準同型、多項式環、有限体、拡大体、順序集合、束、グラフ、ネットワーク、線形符号、加群、Euclidの互除法、Fermatの小定理

一応代数も出るとはされていますが、代数は特定の2問を除き、過去問に出ていた憶えがありません。かなり出題頻度は低いです。しかも、その内の1問は定義もがっつり書いてありました。

離散数学も、どちらかというと後述のアルゴリズムに包含されているイメージです。

幾何・最適化 (Geometry, Optimization)

位相空間(連結性、コンパクト性、位相同型)、位相幾何(ホモトピー、基本群、ホモロジー)、ベクトル解析 (Greenの定理、Stokesの定理、Gaussの定理、曲率)、テンソル代数/解析(双対空間、反変/共変テンソル、交代テンソル)、線形計画法(単体法、双対定理、Farkasの補題、相補性)、非線形計画法(Lagrange未定乗数法、KKT条件、凸計画)、ネットワーク計画法(最大流最小カット定理、増加道アルゴリズム)

幾何は過去問に出ていません。何でここには書いてあるんでしょうね?

これは単に私が言っているだけではなく、先輩も言っていたので、本当に出ていないのだと思います。尤も、こうして記されているということは、出る可能性は0ではないということなので、あくまで帰納的な結論だということに注意して下さい。なお、代数が突然出た2020年の問題は比較的簡単だったので、もし幾何が出たとすれば、ある意味チャンスかも知れません。

ただし、最適化は出ます。特に印象深い過去問は、ファルカスの補題を分離定理と有限生成錐の閉性から示す問題です。有名事実らしいのですが、中々に面白かったです。

確率・統計 (Probability, Statistics)

確率分布(正規分布、指数分布、二項分布、Poisson分布)、 期待値、分散、確率母関数、 積率母関数、特性関数、 中心極限定理、Markov連鎖、エントロピー、 相互情報量、Fisher情報量、モンテカルロ法、 最尤推定、不偏推定、検定、乱数

第3,4問あたりに確率・統計が出ます。色々な分布の性質などを憶えておくと役に立つはずです。割と範囲は広いと思います。

アルゴリズム (Algorithm)

データ構造 (リスト、ヒープ、探索木)、ハッシュ関数、整列、二分探索、最短路問題、分割統治法、動的計画法、分枝限定法、文字列照合、データ圧縮、計算量、NP完全性

第5問はアルゴリズムです。競プロをしている方にはボーナス問題であることが多いです。逆に、競プロをしていない方には厳しいことも多いと思います。しかし、難易度があまりにピンキリで、10分で全完余裕なものから、橙coderがそれなりの時間をかけて考えても解けないものまであります。

口述試験

最後が口述試験です。

過去年度では30分以上の時間があり、数学の問題をその場で言い渡されて解くことなどをしていたようでしたが、今年は10分未満の試験でした。情報が少なく、事前に分かっていることは殆どありませんでした。詳細は後述します。

以上を基に、8月の流れを記していきます。

試験日まで

基本的には8月にもなると、各々勉強しているのだと思います。Slackなどで情報交換などは行われていました。対策会も週一で行われていたそうですが、自分は出ていませんでした。

また、Slack上で謎な造語が流行しスタンプが量産されるなどのこともありました。傍から見るとかなり怖かったです。彼らは暑さと勉強で壊れてしまったのでしょうか。可哀想です。

私はこの頃に夏風邪をひき、試験前日まで喉がやられて声も出ないような状況でした。抗原検査が陰性だったので多分コロナではないはずですが……

殆ど勉強出来ていませんでしたが、予め過去問を解いておいて良かったなぁと思うなどしていました。実際、他にも体調を崩す方も多いように見受けられました。健康であることが何より大事です。

8月17日

この日は共通数学の試験日です。

実はこの日の前日、かなり大型の台風が発生していました。その為、交通に混乱が生じており、「公共交通機関運休に伴う数学オンライン試験への振替申請について」というメールが当日の8時43分に来ていました。大学側は丁寧ですね。ありがたいことです。私は翌日にそのメールの存在を知りました。愚かですね。

自分達は法学部2号館で受けました。

初めて入ったのですが、教室が広くてびっくりでした。その割には教室の時計が二つとも壊れていて、困っている方もいました。お手洗いが少ないので、休憩時間には隣の建物に行く方もいました。

試験時間が近づくと「満点以外論外!」みたいに囃し立てて周囲の不安を煽る人もちらほら出てきます。高校生の時、模試などでよく見かける種族ですね。おぉ、彼らはこんなところに生息していたのか、という新鮮な気持ちになれます。素晴らしいです。

基本的に、彼らは試験後にグロッキーな顔をしているのが世の常なので、そちら側の人間でないのであれば特に気にしないようにしましょう。

先述の内容から察せられる通りではありますが、この年は傾向がかなり変わりました。また、私にとっては過去10年分の中で一番難しく感じました。試験後のTwitterを見ていると、「ジョルダン出たら帰宅だな〜とかいってたらジョルダンはおろか対角化すら出なくてワロタ」みたいに言っている方もいらして、本当にみんなそんな気持ちだったと思います。計算する量も多かったです。

かなり勉強が出来るはずの方でも、第二問の誘導に乗れなかったり計算ミスをしたりで、(計数数理を母集団に据えるならば)2完+αぐらいが中央値ではないでしょうか。私は第一問の最後が少し間に合わず、また第三問の最後も少し間に合いませんでした。大問ごとに試験が区切られているので、第二問で余った時間を生かせないのが残念です。

一方で、今年は簡単だったという人もいるので、人それぞれかも知れません。

8月21日

この日は専門科目の試験日です。

自分達は工学部6号館のセミナー室で受けました。定期試験で使っていた教室でもあるので、気楽で良かったです。

自分もあまり分かっていないのですが、共通数学の時は席に空きはなく、受験生がほぼ全員いたはずなのですが、この専門科目の時は空席が目立ち、欠席されている方も多いようでした。これは外部の方なのでしょうか?

そもそも、7月の節で掲載したpdfによれば、書類選考を通過した方は49名いますが、計数数理は30人程度のはずです。それなりに外部の方もいらっしゃるのかも知れません。

外部の方って書類選考課題も書いてはいると思うのですが、それでも欠席するのは不思議に思えます。滑り止めにするほど簡単な院試ではないと思うのですが、滑り止め扱いされているのでしょうか。よく分かりません。

この試験では流石に煩い人もいませんでした。

試験監督がよく知る先生で、逆に緊張感があったのを憶えています。

試験内容としては、こちらも例年とはかなり外れ、全体的な傾向としては同じであるものの、かなり易化しました。2完以上している方が大半という印象をTwitter上では受けました。少し観測範囲が偏っている可能性もあります。ただ、やはり2完以上している方が全体でも多かったのではないでしょうか。

自分は第1,4,5問を選択しました。少しネタバレになってしまいますが、第4問は過去問に殆ど同じ問題があり(これは非常に珍しいことです)、問題を見た瞬間におよその答えだけは分かっていたので楽でした。

8月24日

この日は口述試験の試験日です。

尤も、8月21日に専門科目が終わった時点で緊張の糸が切れている人も多かったです。2024年度では10分未満の試験であることが事前に分かっていました。また、コロナの影響か、オンラインで行われました。来年度以降は対面でしょうか。

試験内容として公表されていたのが、志望理由や書類選考課題のことなどを聞きます、ということだったので、志望理由を再度まとめ直していました。「⼝述試験では、カメラ越しに筆談を⾏う場合があることに留意し、接続確認を⾏うこと」という指示もあったので、数学のことが聞かれるかと覚悟していました。

また、服装に関して指定はありませんでした。恐らく私の周りは私服の人が多かったと思います。私も私服で臨みました。

まず試験監督者と受験環境の確認が行われました。

試験官「受験番号と氏名をお願いします」

私「xxxです」

試験官「受験票を見せて下さい」

私「はい(パソコンのカメラ越しに見せる)」

試験官「スマホの電源は切って下さい。その内試験会場に(zoomのブレイクアウトルーム機能で)案内されます」

私「了解です(スマホの電源ポチ)」

~~ 10分ほど待機 ~~

ついに試験会場に案内されます。

zoomの画面がグルグルとなり、パッと画面が切り替わると、なんとそこには教授陣6人の顔が映される中、真ん中に私のウィンドウがぽつんとありました。

え、ナニコレこっわ、圧迫面接……?

緊張のあまり胃に穴が空く思いだったのであまり詳しくは憶えていないのですが、確定で第1志望から第3志望までの研究室の先生が勢揃いでした。試験の時間割を見ると、受験生が口述試験を受ける順番は、受験番号順ではなくかなりぐちゃぐちゃだったのですが、恐らくある程度の志望までの先生が必ず割り当てられるように、割り当て問題が向こうで解かれた結果、このようになっているのだと思われます。

弱音も言ってられないのでニコニコした笑顔の仮面を貼り付けながら、某不可3割規定の先生のお言葉を拝聴します。

先生「受験番号を教えてください」

私「xxxです」

先生「志望している研究室の先生は、第一志望〇〇先生、第二志望△△先生、第三志望……(中略)……で間違いないですか?」

私「はい(第三志望以降憶えてない……)」

先生「これは試験の合否に関係ありません。答えなくても良いです。他に併願している先はありますか」

私「ありません」

先生「志望理由をお聞かせください」

私「(用意したエピソードを話す。3分程度だったはず。競プロのこと、RAのバイトのこと、OR学会のことなどを話しました)」

第一志望の先生「OR学会に出席されていたとのことですが、それはどのような理由で参加されたのですか」

私「競プロ関連で出席しました。(具体的なエピソードを1分程話す)」

第二志望の先生「話を聞くと実装に重きを置いている印象を受けましたが、理論的な解析に興味はありますか」(多分この質問は私がヒューリスティックと呼ばれる競プロの話をしたからだと思います)

私「はい。(具体的なエピソードを1分程話す)」

先生「以上で試験は終わります。お疲れ様でした」

私「(えっ、もう終わり?)……ありがとうございました。失礼します」

これで本当に全部です。短いですね。5分で終わりました。あまり突っ込まれると思わなかった箇所を聞かれてかなり予想外でした。また、数学的な話はおろか、書類選考課題に関する言及も一言もなかったです。これに関しては自分が志望理由を話す段階で少しそれに触れていた為かも知れません。

肩透かしを食らったような気分でしたが、無事に終わったのでほっとしました。後日のTwitterを見ていると、「なんか筆記落ちてる人に対する面接の仕方だった」との発言もありましたが、それがその人の誇張表現なのかどうか微妙です(ちなみにこの方は合格していました)。自分の場合、ただ単にベラベラ喋っただけなので、そういうことを感じる余地が皆無でした。

ちなみに、一カ月後くらいにある友人と話したところ、その友人は書類課題のことを尋ねられたそうです。ですが、どこでその内容を知ったかや、その内容にどのくらい興味があるかなどを尋ねられ、本質的な内容に触れられることは彼も無かったそうです。

[2025年追記]

折角なのでここに記しておくと、この院試の2年後の8月22日、私は博士課程の口述試験を受けました。こちらの筆記は基本免除されるので、25分間の研究成果&計画の発表と15分間の質疑応答となります。修士の院試に比べれば長いですが、慣れればそこまで辛くもありません。

8月25日

夏休みだぁ~!!!!

この日は友人達とボードゲームをしに行きました。

院試が終われば人生を謳歌できます。

9月

2023年9月4日が結果発表でした。書類選考の時と同様に公式HPに公表され、こちらで見ることが出来ました。

書類選考の時には49名の方の名前があったので、合計12名の方の受験番号がここにはない、ということになります。恐らくですがこれらは殆ど全て外部生の方の、そして特に、専門科目の試験日に目立っていた空席の受験番号にあたるのではないでしょうか。

同日に指導教員の発表もあり、私は第一希望の先生に無事割り当てて頂きました。ただ、この段階は割と第二希望以降になることもあるらしく、ちらほら友人からその旨のことを聞きました。

時は流れ、9月13日、夏休みを満喫している最中ですが、卒論の研究室配属も発表されました。計数数理では実質的に卒論と修士で配属される研究室を変えなければなりません。Google Formでそうなるように希望を出し(と言っても修士の方の第二希望をそのまま持ってきただけですが)、この日の12時に発表を受け、私を含む一部の人々は15時に研究室へと向かいます。今年は日程調整が上手く行かなかったらしく、このように厳しいスケジュールになったそうです。

取り留めのない話をいくつか聞いただけですが、そこで友人から驚愕の事実が。内部生の方が一人、院試に落ちてしまったらしいです。

これには流石にびっくりしました。私はてっきり内部生は全員合格したものと思い込んでいたので、院試体験を通してこの瞬間が一番肝を冷やしました。今まで歩いてきた道が、薄氷の上だったことを悟った瞬間でした。

当然、個人情報に触れる話をここで書く訳にはいきませんが、私もほんの少しは面識のある方だったので非常に驚きです。その方はどうされるのでしょうね……。院試落ちは噂でこそ聞いていたものの、ここまで身近で実際に起きると、重みが違います。

10月

院試の成績の開示請求は、10月からすることが出来ます。レターパックを用意する必要があってかなり面倒くさいです。レターパックは当然ながら有料なので、お金も掛かります。

「開示請求します」というレターパックを送ってから、大体2週間程度で戻ってくるらしいのですが、私の場合はそれよりも長くかかりました。

11月

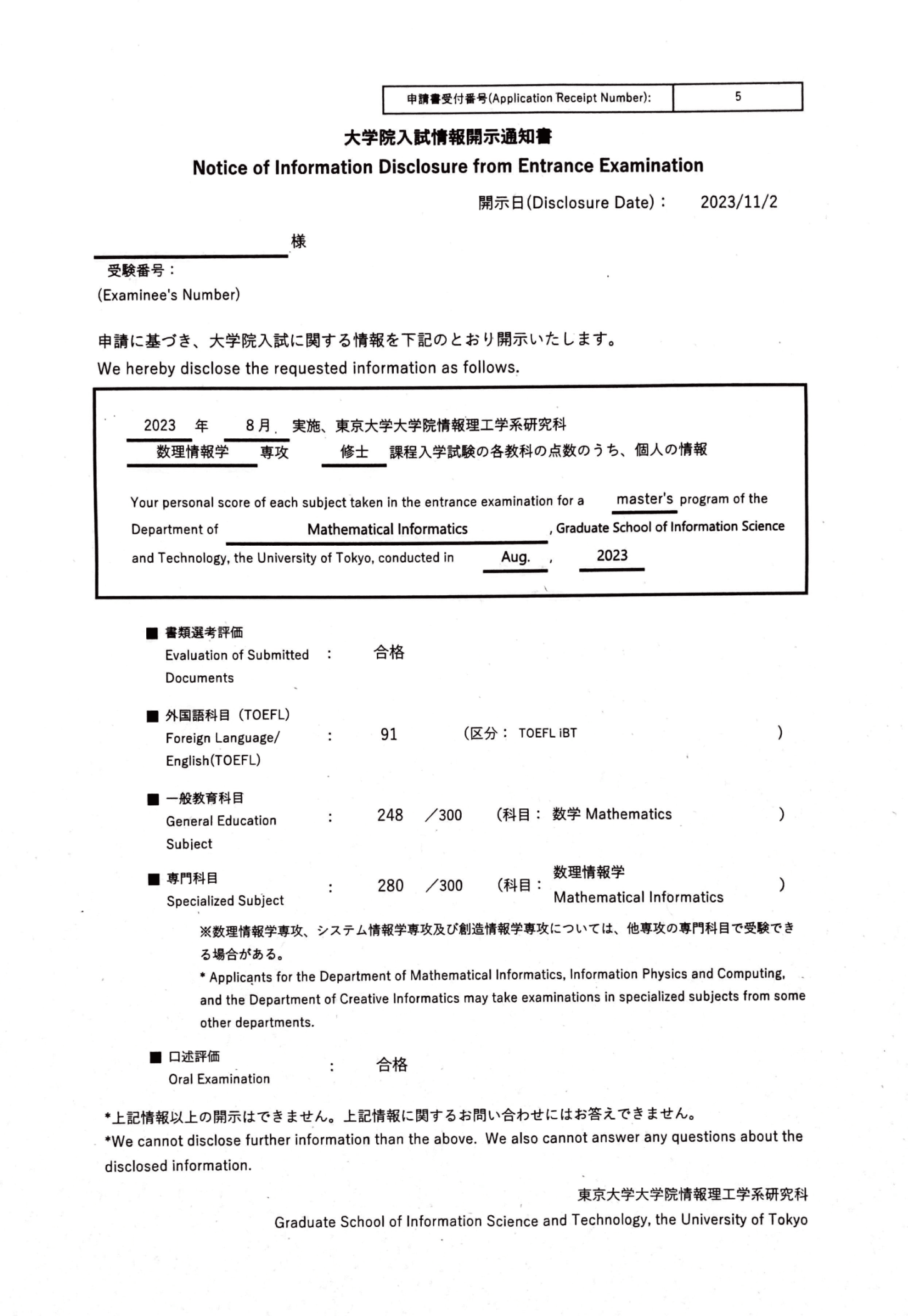

11月3日、ついに開示が届きました。

正直この点数がどのくらい良いのか悪いのか見当もつきませんが、採点は思ったより厳しいなという印象を受けました。一般教育科目の数学は、部分点までなら取れているだろう、と思っていたのですが、それが完全に無い気がします。もしかすると答えの正誤のみしか見られていないかも知れません。まぁ、受験者数からしてそれが妥当でしょうか。

この記事の公開後、友人から「僕も院試は体感より開示のほうが低かったし答え以外はあんまりみられてないのかもしれない」という反応を頂きました。実際に真の可能性が高そうです。

専門科目は、10%くらいの確率で満点じゃないか? と密かに思っていましたが、甘くはないようです。何を間違えていたのかについて心当たりはないんですが、論述が不十分だったり、計算ミスがあったりしたのでしょう。

なお、繰り返しになりますが、この点数がどのくらい良いのか悪いのか見当もつきません。恐らく開示請求の資料まで体験記に載せている人は数が少ないと思うので、サンプル数が極めて少ないです。その点にはご注意下さい。

友人の一人はどっちも満点かもと言っていましたが、彼ならそれがあり得そうです。そういう人も恐らく例外的ですがいると思います。

一方で、私自身はそこまでではないですが、客観的かつ相対的に見て、試験が得意寄りかも知れません。あくまで目安として出したいだけなので、この歳にもなって大学入試に言及する愚行をお許し頂きたいですが、東大受験の時の数学は100点を超えていたり、進振りの基本平均点は90点をちょっと下回るくらいだったりしていました。自分の脳みその程度が単調的に変化していると仮定した場合、これらの点数もやはり大体、第3四分位数かそのちょっと下くらいではないかと予測するのが客観的に妥当ではないでしょうか。

つまり、これを読んでいらっしゃる方で、直前期に過去問を解くなどした際の感触がもしもこれより下回っていたとしても、悲観しすぎる必要性はないかも知れません。逆に上回っていたとしても、やはり楽観しすぎてはいけないように思われます。分散が分からないので情報量として増えてない感じがして申し訳ないですが、そんなイメージです。

その他色々

以上の話に加えて、いくつか説明を追加しておきます。

競プロは役に立つか?

まず、競プロについて記します。計数数理には、競プロをやっていらっしゃる方も多いかと思います。私はギリ黄色くらい(今は青……)ですが、院試にも十分に役に立ちました。ただし、それで油断しているとちょっと大変かも知れません。尤も、計数には赤もいらっしゃるので、釈迦に説法かもですが。

競プロが役に立つ場面はかなり多く、共通数学ではラグランジュ補間、秘書問題、コンプガチャ、カタラン数、期待値DP全般など、そして専門科目の第5問では、セグ木、幾何、平衡三進法(もどき)、DP、フローなどが出てきます。今年の専門科目の第5問は簡単な競プロだったので非常に助かりました。

しかしながら、毎年毎年必ずしも競プロ色の強い問題が出るわけではなく、また、難易度も不定なので、異常な問題になっているから第5問は捨てた方が良い、となることも少なくありません。多分、競プロ知識があると少し有利になる、くらいに思っているのが一番良さそうです。

逆に、競プロをしていない方でも、所謂競プロの典型知識をざっと調べるなどすると、院試の役に立つとは思います。優先度は低そうですが。

過去問は役に立つか?

答えはYESだと思ってはいるのですが、果たしてどうなんでしょう。「院試、過去問公開されてはいるものの正直ほぼあてにならんくね?って思うことはある」などという呟きも院試期間中に目にしたことがあります。過去問に一切の意味が無いとまでは思いませんが、割とそんな感じだよな、とは私も思ってしまいます。「おみくじ」「運試し」「問題ガチャ」、いずれも言い得て妙だと思います。

というのも、過去問を総覧すると、傾向としては確かに似ているものの、その出題範囲があまりに広すぎるが為に、見出せる共通項があまりに少ないです。「これ進研ゼミでやったところだ!」となることはまずありません。今年度は例外的にありましたが。

過去問を解くことは勉強にはなりますが、果たして対策になるのかどうか。

どちらかというと、きちんと教科書などを読み込んで基礎を固めた方が却って効率的かも知れません。

授業資料は役に立つか?

内部生向けの話ですが、これは確実にYesです。自分は試験当日に普段お世話になっている先生方が問題を配っているのを見るまで、あまり本質的には気付けていなかったのですが、院試の問題を作っていらっしゃるのは当然、計数の先生方です。普段の授業内容が役に立たないはずがありません。

数理工学シリーズの内容を見返したり、基礎数理の内容を見返したりするのは確実に役に立つと思います。

また、HPには『勉強の参考になる図書』というサイトもあります。それらも参考にすると良さそうです。

特に、以下の室田一雄先生・杉原正顯先生による東京大学工学教程の『線形代数 Ⅰ』を試験期に読んでいたのですが、これはかなり役に立つと思います。というのも、院試の過去問で扱ったトピックが数多く掲載されています。よくよく考えると当たり前ではありますね。お勧めです。

[追記]倍率について

記事公開後、これから受験する方が特に知りたいであろう倍率に関する記述が陽に含まれていないことに気付きました。すみません。

以下に述べるのは主観的な、つまり定義が曖昧な倍率にはなりますが、

内部生の方であって、書類課題を不備なく出したり試験を僅かでも対策したりすれば、大まかに1.05倍程度

外部生の方であっても、もう少し力をいれて試験対策をしておけば同程度くらいの倍率

定義通りの倍率(志願者数/合格者数)が高く見える場合、十中八九それは書類未提出者や試験欠席者が要因

だと私は思っています。無論、保証は出来ませんが。

少なくとも、学科同期を蹴落とし合って倍率2,3倍の狭き門をくぐらなければならないということは絶対に無いです。

しかし、記事でも触れましたが、「書類課題を不備なく出したり試験を僅かでも対策したり」していても、倍率は1倍では無いです。

倍率はかなり低いですし、一種の茶番のように映るかも知れません。その意見自体を否定するものではありませんが、世間一般に、院試対策は学部で学んだことの総復習の観点から重要視されることも多く、私も同感です。

そしてこれは受験予定の内部生へのお願いですが、GitHubの解答例について、最新年度の分などを更新できたら嬉しく思います。今も参照されているようなので良い状態を保ちたいのですが、純粋に手が回っていませんし、私だけで解くと間違いが含まれやすいです。

どうぞ宜しくお願いします。

最後に

以上で終わります。最後までご覧頂きありがとうございました。

あなたがもしこれから院を受験する予定であるならば、その合格を陰ながら祈っています。

頑張って下さい!