日本学術振興会特別研究員DC1の申請について[2026年度]

2025年の春頃、2026年度採用分の学振(DC1)の申請書を書き、同年9月に採用内定を頂きました。本記事ではその過程を記します。

本記事の内容は、いわゆる申請におけるノウハウではなく、純粋な手続きの流れを記録した日記形式の情報となります。

想定読者は今後学振を書く方々です。

なお、私の情報は以下の通りです。

所属: 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 数理情報学専攻

学士: 東京大学 工学部 計数工学科

専門: 連続最適化 (連続な関数f(x)の最小値をプログラミングで求めるなど)

学年: 修士2年 (学振に申請をした2025年5月時点)

応募先: 学振DC1

また、学振などにまつわるサイトを以下にまとめます。本記事はこれらをある程度ご存じの方が読むと、得られる情報量が最も多いと思います。

話の前提 (本記事では基礎的な内容は省略します。私はこれらの記事にとても助けられました。)

https://acaric.jp/articles/4127

よくじらさんという方による「学振DCとは何か、関連する用語もよくわからない人(私)のためのまとめ記事」

東大の河東先生による「学振特別研究員」

目安としてかなり雑な一般論を記すのですが、一般的に大学院に進まれる方は、学士4年間→修士2年間→博士3年間をそれぞれ費やして学位を取得します。DC1とは、修士2年目の春頃に申請する、博士3年間の奨励金を得る為の制度というのがざっくりとした理解です。DC1に落ちた場合、博士1年の春頃に、残りの博士2年間の為にDC2という2回目以降のチャンスに申請することになります。PDというのもありますが、修士の方には殆ど関係ありません。ただし、上記の全てに対し例外も多数存在します。詳しくは他記事等をご参照下さい。

学振の募集要項

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sin.html

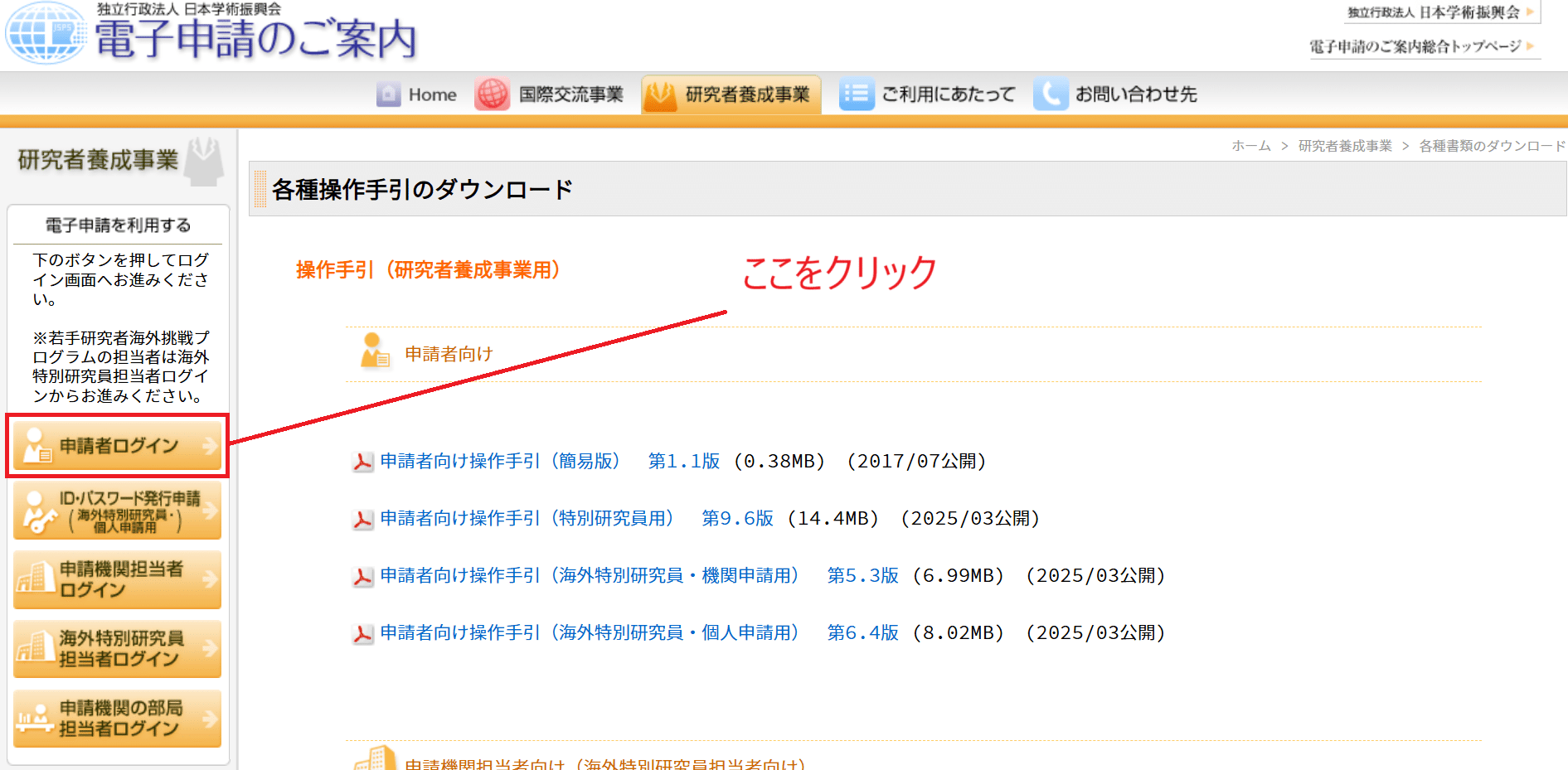

上のページにリンクがある学振の電子申請をする為のサイト

https://www-shinsei.jsps.go.jp/topyousei/download-yo.html#a2

日記

1月ごろ

研究室の助教さんの勧めで、博士課程に進学するつもりならばあった方が良いとのことで、自分のHPを作成しました。テンプレとしては研究室の先輩と同じものを選びました。

https://hirokihamaguchi.github.io/

研究職を志す方にとっては、学振だけの為というより、将来の為に作って損はないと思います。科研費だと氏名で検索され得るので個人サイトがあると良いという噂を聞いたことはありますが、学振でも本当に調べられるのかは分かりません。

2月3日

学振の募集要項が出ました。本年度では比較的大きな様式の変更があったようです。

学振DC/PDの募集要項が出たので変更点

・申請書様式の見た目が少し変わった

・まず最初に課題名と500字概要を書くように明示された

・【4】研究遂行力の自己分析 の指示内容が少し変化

・【5】目指す研究者像 が消滅(【4】に若干統合化)(!!!)

ちなみにこの方は学振に関する本の著者で、研究室の先輩にその本を貸して頂きました。また、ネット上にあげていらっしゃる資料も参考にさせて頂きました。

https://www.docswell.com/s/tonets/Z1R7D2-gakushin2026

2月下旬ごろ

先述のサイトよりWordの申請書ファイルをダウンロードし、簡単に埋められるところなどを適当に埋めていました。

3月3日

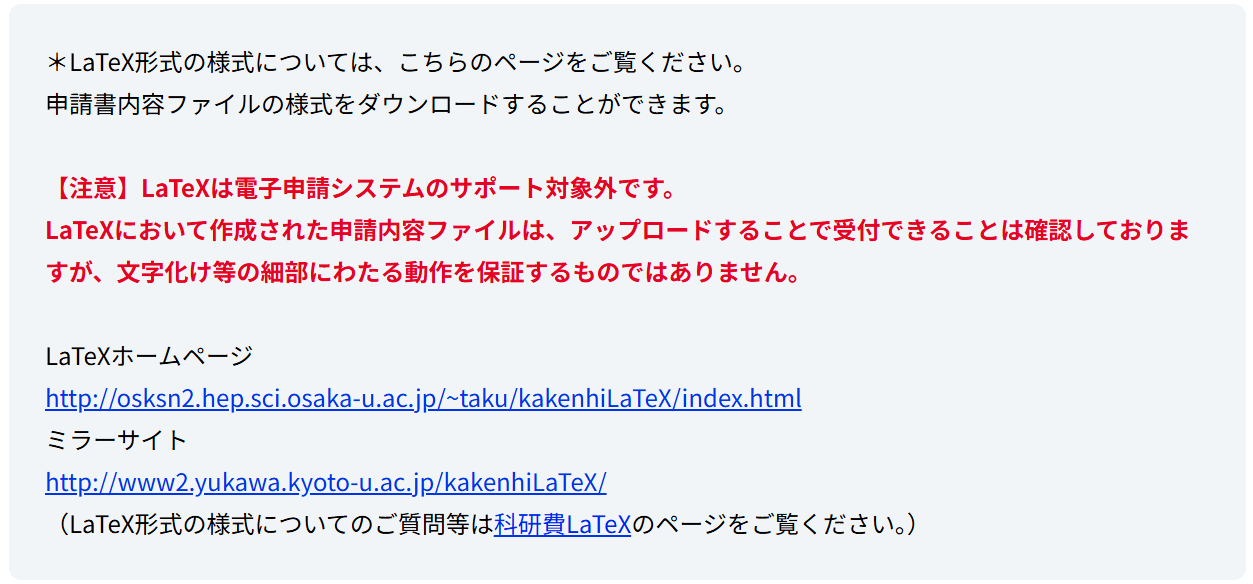

研究室の助教さんに教えて頂き、下記のリンクからLaTeX形式のファイル(dc_utf_single)をダウンロードしました。当初私はWordで書いていましたが、LaTeXの方が楽と言われ、実際私の申請書は数式が含まれるので移植しました。友人は数式が殆ど無いので、Wordの方が楽と言っていました。

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sin.html

LaTeXファイルの様式もこのタイミングで既に更新されていて、仕事が速いなと思いました、本当にありがたいことです。

私の場合、文字化けの問題は特に起こりませんでした。

https://osksn2.hep.sci.osaka-u.ac.jp/~taku/kakenhiLaTeX/index.html

また、学振は分野によって審査区分が分かれており、私が応募した審査区分は60020 数理情報学関連なのですが、別の審査区分に出すという選択肢もあることを教えて貰いました。学際的な研究の場合、競争を避けてマイナー寄りの区分の方に出す戦略があり得るということです。尤も、それが実効的な戦略かは不明ですし、私は素直に選びました。

この審査区分は割と重要らしく、出す先を間違えると全くの専門外の先生方に審査してもらうことになり、非常に不利です。慎重に選ぶ必要があります。

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sinsa-set.html

3月14日

「日本学術振興会特別研究員応募説明会等について」というメールが東大が送られてきました。4月2日にある説明会の案内でした。この説明会で学振という制度の全体像などを教えて貰いました。

東大側からメールによる具体的な連絡があったのは、これが最初と認識しています。ここから動き出しても間に合うとは思います。

4月3日

「【MI/IPC/CI】2026年度日本学術振興会特別研究員(DC1・DC2・PD・RPD)の募集について」というメールが東大から送られてきました。私の場合は学部時代の所属である計数工学科から連絡が来ました。大学院側の担当ではないのかとちょっと驚きました。

内容は、先述した電子申請をするサイトのログインIDとパスワードの発行に関する案内です。事務の方のご協力がないと、申請画面にログインすら出来ません。毎度ながら頭が下がります。

計数事務室では下記について対応します。

1)ID・PW発行

2)電子申請確定前の申請者情報0版の確認

3)電子申請確定後の申請者情報最終版(1版以上)の確認

このタイミングで1)「ID・PW発行」の申請を計数事務室に行いました。

4月8日

前項「1)ID・PW発行」の手続きに対するメールが届きました。

ID・PWの発行が完了しました。

計数教務室でのお渡しになりますので、学生証を持参のうえお越しください。

これを受け取りました。

4月11日

指導教員に勧められたこともあり、ACT-Xの募集説明会にオンラインで出ました。これは学振とは全く別の制度で、結論から述べると私はこれに落ちました。記事末尾に少し詳細を記します。

https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian/top/setsumeikai.html

こちらのスライドを基に、お話をされていました。大学院生も出すと良いということが言われており、じゃあダメもとで出すかと決心しました。

4月18日

東大の吉田塁先生による学振に関するオンラインイベントが開催されました。以下から他大学の方でも見られます。

https://edulab.t.u-tokyo.ac.jp/2025-04-18-event-report/

https://m.youtube.com/watch?v=tvDP9zTwwKQ

下記の生成AIを活用した添削プロンプトは面白いなと思いました。私の場合、特に有益な情報は返ってこなかったですが、有益になり得ることはあると思います。

https://edulab.t.u-tokyo.ac.jp/gakushin-prompt-2025/

4月17日

初稿を書き上げ、指導教員とお世話になっている助教さんに見て頂きました。それを基に修正しました。

具体的にどう書き上げればよいかについては、巷に大量の記事がありますので、そちらをご参考頂ければと思います。

4月19日

研究室にいる4人の博士課程の先輩に申請書を見て頂きました。

お忙しい中、翌日までには全員に読んで頂き、本当に感謝の念に堪えません。ありがとうございました。

4月21日

仲の良い友人がいつの間にかD進を決意していてびっくりしました。彼に申請書を送って見てもらい、後日、逆に見させてもらいました。

学振はそもそもいくつかの稿を提出する必要があるのですが、彼にその第0稿の提出が申請書を書き上げる前にも出来ることを教えてもらい、それを大学の事務室経由で提出しました。

前提として、学振は以下の4段階によって申請が完了します。

(1) 申請書情報の入力(第0稿)

(2) 指導教員などによる評価書作成

(3) 申請内容ファイルの登録(第1稿など、いわゆる学振の申請書とはほぼこれを指す)

(4) 特別研究員奨励費の応募情報入力(すぐ終わる事務的作業)

この(1)までの時点で第0稿が出力可能なので、原稿を書き上げる前に提出出来るということです。

4月23日

大学院の研究科の制度として、申請書チェック(ブラッシュアップ面談)(指導教員の承認を得た情報理工学系研究科所属の方のみを対象にした、申請書チェック・面談)が実施されており、その面談に行きました。私は列品館での対面面談を希望しましたが、オンラインも可能のようです。他大でこのような制度があるとはあまり聞かず、東大はこの辺で良くも悪くも有利な気はします。

4月25日

最終稿を完成させました。

この頃にようやく私は評価書の存在を知ります(今更!?)。「評価書を書くにあたって,下書きとまでは言いませんが,売りになりそうなアピールポイントをちょっと書いてもらえると助かります」ということを指導教員に仰って頂き、いくつかの情報を渡し、評価書を書いて頂きました。

学士での成績表、大学2年の頃に取得した中国語の検定結果、大学での競技プログラミングの話、高校での数学オリンピックの話、GitHub上でのPull RequestなどのContributionの話、Qiitaでの記事執筆の話などを渡しました、どのくらい参考にされたのかは全然分かっていません。

また、かなり意外だったのですが、「申請者は評価書作成者が入力した内容を参照することはできません」ということが学振のサイトに明記されています。もし指導教員と仲の悪い方の場合、これは大きなリスクでは……? と思っていました。そういうものなのでしょうか。

4月28日

指導教員と助教さんに双方から最終的なokをもらいました。

5月2日

第0稿の確認完了メールが大学の事務室から来ました。処理を進めることが出来るようになったので、申請サイト上で、指導教員に学振の評価書依頼を出し、指導教員の方に評価書を提出して頂きました。

5月3日

この頃にようやく私は特別研究員奨励費の存在を知りました(今更!?)。これはA区分とB区分のどちらに出すかという話です。

また、研究費と生活費って独立しているんだぁと初めて知りました(今更!?)。研究奨励金が月額20万円の方で、特別研究員奨励費が3年で最大240万円の研究費の方です。

この辺はあんまり語られないと思うので、ご存知でない方は是非事前によく把握しておくと良いと思います。私の情報収集能力が単に欠けているという説もあります。

生活費の方は特に書くものはありませんが、研究費の方は内訳を書く必要があります。将来発生する経費など知る由もありませんが、先輩のも見せてもらい、書籍費・学会参加費・旅費・各種ライセンス費用など、妥当な額を計上して申請しました。そしてこの時、そんなに研究費要らないよなと思って満額申請しなかったのですが、後にこれがトラブルを生みます。

5月6日

学内における第0稿の提出期限でした。

5月13日

学内における最終稿の提出期限でした。

5月19日

学振について完全に忘れ切っていた頃、事務室から以下の内容でメールが来ました。内容は満額申請でないが本当に良いのか?という件でした。

差戻は5月20日の12時までに行います。再提出は5月21日9時までにご提出ください。

処理状況一覧の所には、「申請機関却下 Rejected by Applying Organization」とありました。怖すぎ。実際に満額申請になるように調整して提出しました。

要らない分のお金まで要求するのは、個人的に研究倫理に抵触し得る内容なのでは?とも思い、満額申請をすることにかなり忌避感がありました。しかし、近年は余剰分を将来に繰り越せることや、国際学会の出席にかなりの額が必要ということで、その必要性を理解しました。国家の租税を財源とするお金なので、本当に大切に使おうと思います。

これを読まれる方が実際に満額申請するかどうか決める際は、所属研究室の先生方に詳しく伺うのが最良かと思います。

そして、これにて学振申請は完全に終了で、あとは結果を待つだけとなります。

5月27日

ACT-Xの募集締め切りでした。

6月3日

「【MI・IPC・CI】情報理⼯学系研究科博⼠課程学⽣特別リサーチ・アシスタント(IST-RA)の募集について」というメールが東大から送られてきました。このリサーチ・アシスタントとは、学振不採用時における一種のセーフティーネットで、学振より額は劣りますが、より確実にお金を貰うことが出来ます。東大だと他の一部研究科でも同様の制度があるという認識で、他研究科や他大でも類似の制度はあるという噂を聞きます。(WINGSやSPRINGなど? 詳しくは存じ上げないので、研究室の先輩に聞くのが確実かと思います。)

私はこの制度に対し、学振とほぼ同じ内容の申請書を提出しました。

https://www.i.u-tokyo.ac.jp/edu/financial-support/ist-ra/

7月31日

「【東京大学】IST-RA採用通知 (2026.4採用分) /【UTokyo】Notification of IST-RA acceptance」というメールが東大から来ました。月額 120,000 円 支援枠(A+)というのに採用して頂きました。

これは学振と併給不可なので、将来的に辞退する可能性があります。本メールに辞退に関する記載があり、保存しました。

9月3日

あまり学振と関係ないですが、博士課程の院試を受けて、この日に合格発表がさらっとされていました。

9月30日

一般にされていた予想よりは少し遅れ、9月30日の火曜日に結果が公表されました。基本的には9月中には結果が来るようです。

「【JSPS】特別研究員-DC1の選考結果について[open]」というメールが日本学術振興会から14:39に来ました。

貴殿より申請のありました特別研究員-DC1の選考結果を電子申請システムにて開示しました。

申請書作成時に使用したID・パスワードを用いて電子申請システムにログインし、結果を確認してください。

ID・パスワードの紛失等によりログインできない場合は、申請機関の事務ご担当者にパスワードの再設定を依頼してください。

ちなみに、以下のようなツイートもありました。いつ発表か分からないので、こういった情報はよく閲覧されているようでした。私もこの頃は随分と気を揉んでメールを待ちました。

学振DCの結果が(おそらく)最初にツイートされた時刻

2025 ??:??

2024 14:33

2023 14:06

2022 14:15

2021 13:11

2020 13:47

2019 13:04

ログインすると、「書面合議審査区分 情報学 / 審査結果 採用内定」という文字列があり、無事に採用されたことが分かりました。お世話になった方々に御礼の連絡をしました。

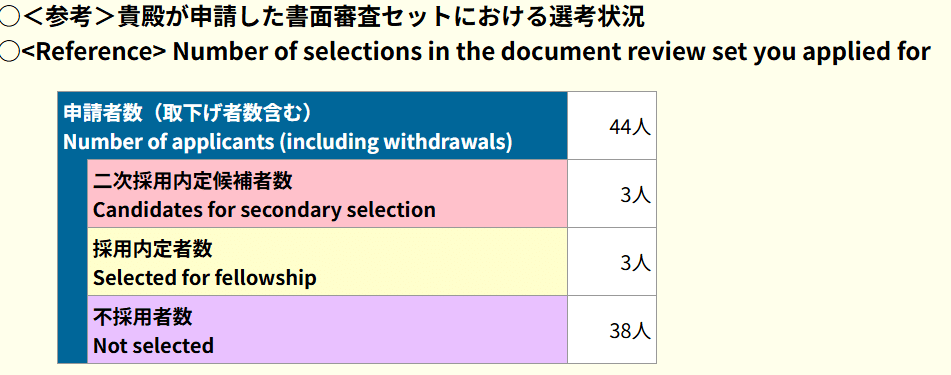

なお、二次採用というものもあり、自分の区分は以下のような内訳だったそうです。

ちなみに、同じページに以下のリンクもありました。後者には辞退に関する記載もありました。

https://www.jsps.go.jp/j-pd/keiji/2025/20250930-R8pddc.html

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_tebiki/yoshiki/saiyounaitei.html

10月7日

採用された場合、各審査項目の評点結果は、希望に基づき開示することが出来ます。メールで連絡をしたところ、「【日本学術振興会】令和8年度採用分特別研究員の審査における評点結果開示について[open]」というメールが日本学術振興会から届きました。

【特別研究員-DCの審査項目】として、以下の3つが記されていました。

①自身の研究課題設定に至る背景が示されており、かつその着想が優れていること。 また、研究の方法にオリジナリティがあり、自身の研究課題の今後の展望が示されていること。(絶対評価)

②学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。(絶対評価)

③総合評価(相対評価)

-------- (中略) --------

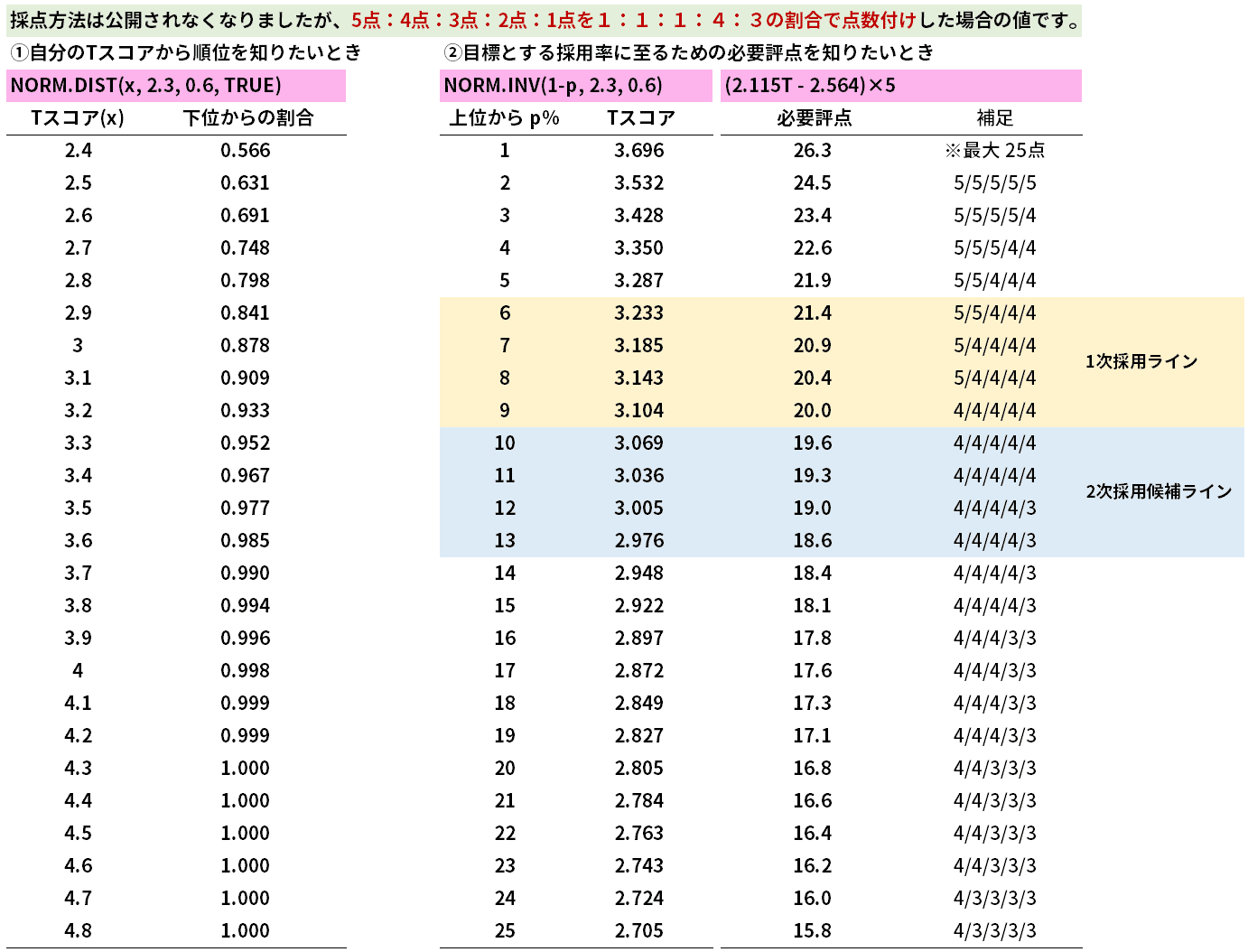

①~②の項目評価は5段階の絶対評価(参考1を参照)

③の総合評価は①~②の項目評価をもとに総合的に判断した相対評価。各審査委員は下記の比率(%)を目安に評点を付すこととしている。(参考2を参照)

-------- (中略) --------

(参考1)①~②の評定基準

5 非常に優れている / 4優れている / 3良好である / 2 普通である / 1 見劣りする

(参考2)③の評定基準

5 10% / 4 10% / 3 10% / 2 40% / 1 30%

※評点「5」が採用を最も強く推奨するものです。

これらの値について、以下のような表が参考になると思います。

つまり、少なくとも2025年においては、5人の評価者から、③総合評価として、大まかに全員から4以上をもらえると、採用内定になる程度の目安のようです。

上の表にもある通り、T-scoreというのも存在するらしく、「総合評価について、各審査委員が担当した申請の全評点を偏差値処理し、平均2.3、標準偏差0.6となるように補正した値」だそうです。これについては、割と情報量が少ないと思います。

ただし、本年度に関しては採択率が過去最悪とも言われており、必ずしも毎年このような基準ではないようです。

学振DC1、DC2採択率、どこも10%程度。過去最悪。落ちた方々はあまり気にしなくていいと思います。学生の今後の研究活動を奨励するはずが、落胆させる一大イベントになっちゃってる。予算が決まってるんでこの悲惨な結果。D進学率と申請数は増えていて喜ばしいけどサポートが追いついていない。

参考までに、自分は「①4.20 ②4.60 ③4.60」かつ、T-score 3.389で、採用内定となっていました。友人は「①3.40 ②4.60 ③4.00」で採用内定となっていました。彼の申請書の完成度は高かったので、これよりもスコアは高いと思っていましたが、この結果を見て世知辛く感じました。申請書の評価は、試験の点数に比べると遥かに主観性に左右されますし、近年は生成AIの影響で明白にダメという申請書が減り、良い申請書で飽和するようになってきたという噂も耳にします。採用されるのには、中々に難しいものがあります。

10月8日

忘れずに学内のリサーチ・アシスタント制度を辞退しました。

日記形式の情報は以上です。

その他の情報

ここは追記予定ですが、ひとまずリンクをいくつかおいておきます。

ACT-Xなどの募集要項 (これは学振とは別です)

https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html

次世代AIを築く数理・情報科学の革新[次世代AI・数理情報] (私の応募先)

https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian/top/ryoiki/ryoiki_a04.html

最後に

以上、時系列順に、DC1に採用されるまでの流れを記しました。

ご参考になれば幸いです。

以下、今後学振に申請予定の方向けです。

もし、学振に採択された人に申請書を読んで欲しいという申請者の方や、学振に通った人の申請書を見させて欲しいという方がいらっしゃれば、情報漏洩厳禁などの適切な条件の下、私でよければ謹んでその要望に応えたいと考えています。なお、分野は問いませんが、私自身の専門は情報学です。学振の非常に厳しい採択率も踏まえると、残念ながら本記事やそういった個人的なやり取りによって私が提供できる価値は雀の涙程度ではありますが、それでも良ければTwitterやメール(個人HPに記載あり)経由でご連絡下さい。

一言程度私の考えを記しておくと、そのようにする動機は、私自身や東大などが有する半透明な特権性へのささやかな抵抗と、辛かった学振執筆を支えてくれた家族と愛犬への恩返しです。

本記事が、少しでもお役に立てば幸いです。

陰ながら申請書執筆を応援しております。頑張って下さい。