卒論記

これは最近書くのをサボっていた月記のまとめです。そして同時に卒論にまつわる体験記でもあります。計数工学科に所属する私の卒論は、東大工学部の工学部長賞(研究)に選ばれました。ありがたいことです。

https://twitter.com/hari64boli64/status/1771080579565465926

私の本名は2年くらい前から既に公開情報なので、というかすぐ上に書いてあるので、即座に私がどこの研究室所属でどの先生に師事したのかは特定できます。ただ、私がネットの海に放流した文章で研究室のご迷惑になるのは避けたいので、直接の言及は控えておきます。

研究室における教授・准教授の方、助教の方々、博士の方々、とあるお一方を筆頭とする修士の方々、学科同期の方々、そして何より指導教員様には、非常にお世話になりました。

いくら感謝しても到底しきれるものではありません。

本当にありがとうございました。

9月

9月13日

院試が終わったこの頃、計数事務室から「卒業論文指導教員決定(内定)について」というメールが届きました。指導教員の決定は必ずしも事前に出した希望通りになる訳ではないらしいのですが、幸いにして私は第一希望の先生に割り当てられており、そして研究室で第一回の打ち合わせがあったので向かいました。

その日はSlackの設定などをした他、確かこの日に研究室での席も割り当てて頂きました。

学生身分にしては非常に良い机と椅子、そして大きいパソコンとホワイトボードに囲まれていて最高でした。右下のゴミ箱は、ゴミ箱買わなきゃなぁ、とぼやいていたら同室の助教さんが貸してくれたものです。優しい。

私はこの後の一カ月間くらいで、電子機器類・卓上カレンダー・マグカップ・マドラー・スティックコーヒー・折り畳み傘・ティッシュ箱・クイックルワイパー・お掃除ブラシあたりをこの部屋に持ち込みました。快適でした。

9月20日

残念ながら詳細は憶えてはいないのですが、どうやらメールやSlackの履歴によると、この日に私の研究テーマは決まったようです。尤も、その研究テーマは最終的な研究テーマとは少し異なるものでした。頂いた文献を読みながら9月は過ごしました。

なお、テーマは他にも3つ提示されており、その中から1つ選んでねという形式でした。合計4つのテーマはどれも興味関心のある話で、その内の一つは私が先生に雑談で話した内容と酷似したものだったので、特に心が揺れ動きました。ただ、最終的には別のテーマを選びました。

また、新規性を出すことが卒業の必須条件ではないことを伝えられました。当然と言えば当然です。基本的に卒論は出せば卒業できます。新領域の修士の方では例外もあったようですが。

ちなみに、私の学科である計数は数理とシステムにコースが分かれていますが、私の知る限りにおいて数理の全ての研究室とシステムのほぼ全ての研究室は、これと同じ方式で卒論の研究テーマを決定するようです。ですが、システムのとある友人はこのような提示が無く、自分でテーマをゼロから見つける必要があったらしいです。それは中々に大変だと思いますし、というか私はそれで卒論を書き上げられる気が微塵もしません。実際彼からは卒論がかなり大変だという話を1月あたりに直接聞きました。

10月

この月は最終的な研究テーマとは関係の薄い話をやっていました。離散最適化に関連したある手法などを勉強していました。

いくつかの数値実験用のプログラムなどを書いてはいましたが、最終的にそれらは全てゴミ箱行きでした。10月11日にどうやらmain.tex(卒論本体のLaTeXファイル)を作成していて、卒論、というかメモを書き始めていたようです。しかし、この月に書いた内容の9割以上は最終的に捨てています。

10月4日

この日が研究室セミナーの初日でした。噂には聞いていましたが、セミナーは英語で少しびっくりしました。ただ、英語だったのはこの日と他数日のみで、多くの日は日本語でした。

11月

この月の途中で研究テーマは微妙に変わりました。

その新しいテーマで色々考えて、とりあえず複数ある問題のうちの一つは解けたつもりになりました。

11月28日

Gitの履歴を見ると、この日に中間発表用のスライドは一旦完成したようでした。都合上12月の出来事も書いてしまいますが、その後の12月1日に研究室で中間発表練習をしてボコボコにされた後、スライドを手直し12月8日の中間発表に臨みました。

他の方々の発表を聴いて、皆凄いことをしているなぁとしきりに感心するばかりでした。研究がつまり鬱屈となることもありました。とにかく先行研究を正確に理解する必要があることをこの頃は痛感していました。

12月

指導教員様による強力な助言のお陰で、割とこの辺りはすんなり進んでいきました。年末年始にやることも無かったので、家族に感謝しながら落ち着いて筆を進められました。

ただ、私はQiitaしかりnoteしかり、ラフな口語調の文章を書くのに馴染み過ぎて、指導教員様からはもっと文語調で書けと叱られました。仰る通りだと思います……

そもそも私は日本人失格過ぎて文語調と口語調の区別があまり付きません。日本語のインプット自体が小説・ラノベ・緩い学術書にインターネットと偏っており、無から有は産めないものです。これは今後の課題です。

1月

卒論の提出日は2月2日なので、タイムリミットが約30日を切りました。解くべき問題があと一つ残っており、それに取り組まなければなりませんでした。

なんかもうどうしようも無いなと思っていたのですが、ある日、指導教員様からSlackが来て、「最終的に示したい定理の証明の為には、この問題を少し易化させても大丈夫なことに気付いた」という旨の連絡をもらいました。

結局なんやかんやあって、1月31日になってようやく証明は完全に終了しました。この時はまだ達成感など微塵も無く、ただただ疲労感だけがありました。

2月前半

2月2日

卒論提出日です。自分はこの日の割とギリギリまで書いていましたが、もう少し余裕をもって提出している人の方が多いようにも感じました。

解放感に浸るのも束の間、自分はギリギリまで粘っていたので、丁度一週間後に卒論審査会が迫ってきてしまいました。スライド作成をしなければなりません。自分の場合、中間発表よりもかなり内容が変わったので1から作り直しでした。

2月5日

研究室で発表練習がありました。

一般論として、研究で用いた専門用語は、特段の必要が無い限り全て一般的な語で置換できるならば置換した方が良さそうです。定理の主張内容も、数学的な厳密性を損なわない範囲内においてより分かりやすく書き換えるなど、そういった工夫をしていました。

2月7日

卒論審査会の開始日です。友人なんかは自分よりも2日早いこの日に発表をしなければならず、大変そうでした。

2月8日

前日に発表が終わったばかりの友人にスライドを送り付けて、修正点を指摘してもらいました。非常に重要な指摘ばかりしてもらってありがたい限りです。特に自分が図に使っていた細い線はプロジェクターに投影させると見えなくなる可能性があると指摘してもらって助かりました。

2月9日

卒論審査会の日です。

教室に入ると63号教室の前3列に教授たちがぎっしり詰まっている光景が目に入ります。待機時間はずっと胃が痛かったです。胃の半分が無くなりました。友人に「あれはもう存在自体が一種のパワハラだよね」と言ったら「それはお前が怒られろ」と言われました。それはそう。

発表はほぼ9分ピッタリで終わらせられました。

その後の7分間の質疑では、

「Xと言った時に、それは何を意味しているのか」

「条件Aを示すより条件Bを示すのが難しいと言っていたが、それは何故か」

「この仮定Yは普遍的な仮定なのか」

「この問題Cに関する具体的な応用例は何か」

「何故Zの話が出てきたのか」

などを尋ねられました。

幾つかは想定していなかった質問でしたが、普通に答えられました。

これにて終了です。

丁度区切りが良いので、箸休め程度にここでいくつかお役立ち情報的なものを載せておきます。

⓪ 参考文献はよく読みましょう。

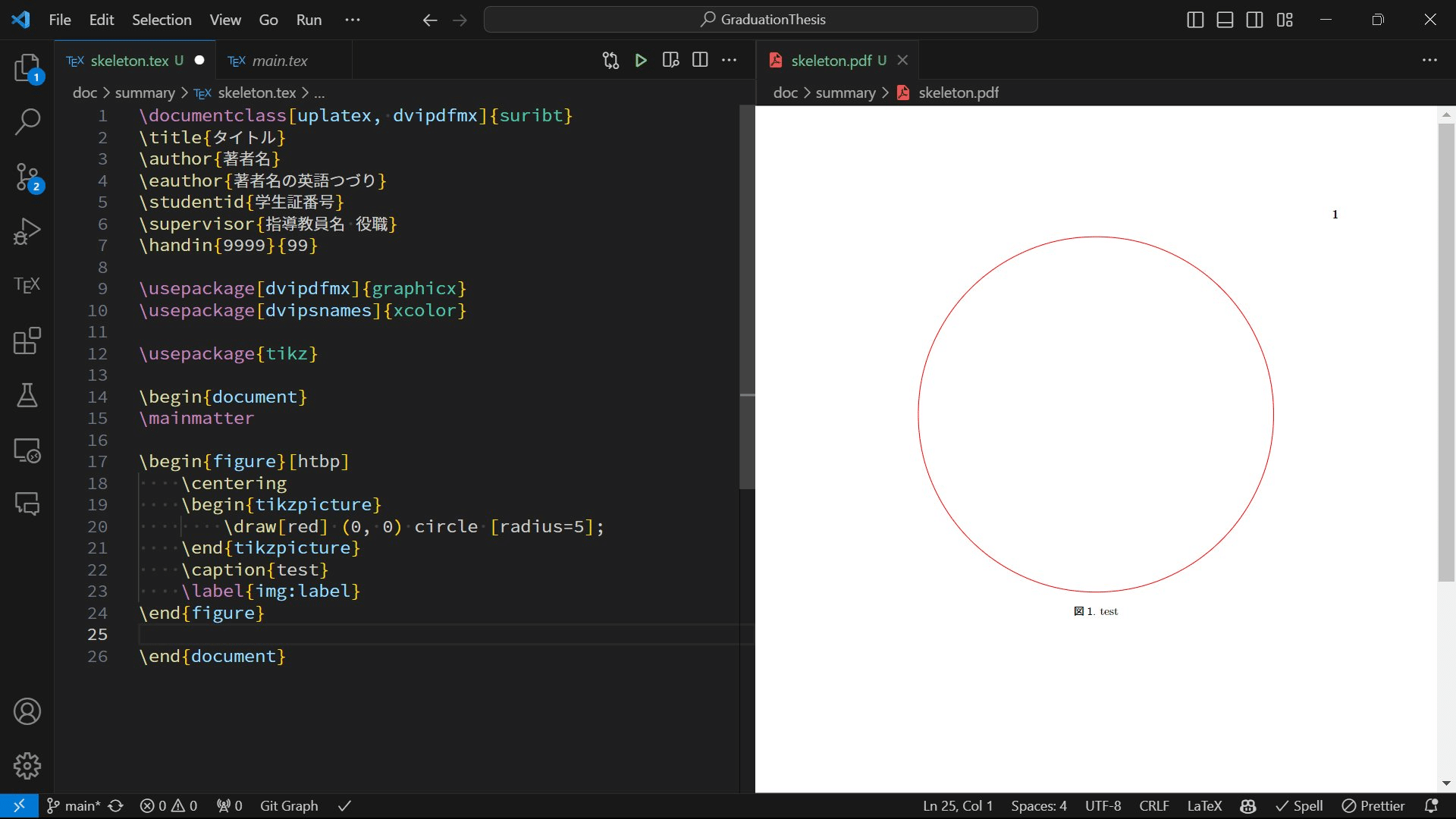

① 卒論のLaTeXファイルはupLaTeXでコンパイルする必要があります。私はLaTeXにあまり詳しくないのですが、以下のようにすると良かったです。

https://twitter.com/hari64boli64/status/1739977961791779301

② TikZを用いた場合のコンパイルに手こずる方が何名かいらっしゃるようでしたが、こうすると良いです。

③ 卒論は履修登録する必要があります。私は気付かず留年するところでした。尤も、1月29日あたりにその救済措置があるということを知らせるメールが全員宛に来ていました。

④ 参考文献の書き方について、私は特に指導教員様の手を煩わせてしまいました。個人的に学科全体の授業か何かで伝えておいて欲しいと思ったのですが、私の記憶の限りではその辺り何も知る機会が無かったように思えます。会議名などの略語を必要に応じて直したり、著者名の大文字小文字が混ざらないように注意したり、色々と指導を受けました。特に、たとえ引用数1万越えの非常に有名な論文であってもGoogle Scholarが壊れていることがあるということには驚きました。注意が必要なことだと思います。

⑤唐突に強い思想を述べると、私は日本語文章中のカンマピリオドに対して強烈なアンチなのですが、あまり客観的ではない話をしても良くないので、以下のツイートを引用するにとどめます。

https://twitter.com/sei_shinagawa/status/1753328131220636084

「、。」での論文執筆は許されなかったので、私はbashで全てのファイルをtempフォルダに移してから

sed -i -e 's/、/,/g' -e 's/。/./g' doc/summary/temp/*.texをしていました。環境構築が上手な人はlatexindentを上手に使うなどすると良さそうです。

⑥ 追記 Typstで書く為のテンプレートがあるそうです。

https://github.com/Manato1fg/system-graduation-thesis-template/

私が提供できるような情報は高々この辺りでしょうか。

では、以下に残りの2月と3月の話を書いていきます。

卒論の話よりも日常の話が主です。

2月後半

審査会が終われば実質春休みです。

審査会の日の午後は友人達と控室でカタンをしました。楽しかったです。

2月13日

計数システムの人たちの卒論審査会の日でした。数理は3日間ありますが、システムは1日のみらしいです。

気になっていたので、卒論テーマを提示されなかったと先述した、例のシステムの友人が発表するのをZoomで見ました。

2月7日の時点で「『超音波フェーズドアレイ......あれ以上にアレイ状なものはないですよねw ハッハッハッ』→ 発表終了」とか言うツイートを公開垢でしていたので、大変失礼ではあるのですがこの人本当に大丈夫かなとはちょっと思ってはいました。

実際に発表を見ると「これが優秀な人間というやつか」という感想になりました。

やっている事の難しさが素人にも分かるレベルでありながらきちんと新規性のある手法を提案した上で結果まで出しているの、シンプルにバケモンですか? あと、塾講師とかをしている方々は発表が上手ですね。聞いていてとても面白かったです。

全体的な話として、私が見た発表が特殊な可能性もありますが、他数件を見た上で判断するにシステムの発表の方が素人には理解しやすい気がしました。実際に行っていたデモなどが特に面白かったです。また、友人の言葉を借りると「(発表後の拍手の有無などで)文化の違い」を感じる点はありました。流石に民度の違いではないと思いますが、数理では私の知る限り全員が私服であったのに対し、システムではスーツの方が多かったなどの違いもありました。

2月16日

この日の夜には研究室の飲み会(追い出しコンパ)がありました。大学近辺のお店で皆さんと晩御飯を食べました。あまり直接的な関係を持たなかった先生とも色々とお話が出来て楽しかったです。

2月22日

工学部長賞の連絡が来ました。家族に報告したら喜んでもらえました。

2月23日

突如として全然関係のない、どうでもいい日常の話をしますが、私は倫理・政治経済などの模試の校閲バイトをしていて、この日もその仕事をしていました。そして以下の2つの指摘が出来ました。

1. 「ー(伸ばし棒)」と「―(ダッシュ)」の違いの指摘

2. "P(半角大文字)"と"P(全角大文字)"の違いの指摘 (noteのフォントだとかなり分かりやすいですが)

あと自分は「へ(ひらがな)」と「ヘ(カタカナ)」の違いの指摘をするという実績解除が目標です。見つけられる気は微塵もしません。

2月24日

スライドを見てくれた友人に卒論本体も送り付けていたのですが、それに指摘をもらったので反映しました。無駄に長い76頁の卒論を読んでくれて、本当にありがたい限りです。

これが読まれるかどうかは分かりませんが、貴方の名前は謝辞に入れさせて頂きました。どうもありがとう。

3月

3月4日

JSIAM 日本応用数理学会による第20回研究部会連合発表会で発表する為に新潟県の長岡に行きました。この学会への出席は12月辺りに指導教員様から持ち掛けられたはずです。楽しかったです。詳細は以下にあります。

https://note.com/hari64boli64/n/n85661f9ccb0c

この記事にも書きましたが、私の前の発表者が先述した修士の方で、私の発表でも用いた理論の基礎部分を非常に分かりやすく説明して下さり、完全にフリーライダーでした。

私の発表は2日目の午前にありました。待機時間はずっと胃が痛かったです。胃のもう半分が無くなりました。胃の消滅。

他の方の発表も多く見ましたが、色々と面白かったです。ただ、体裁に関して、明らかな誤字脱字や崩れ・詰め込みすぎて米粒サイズになった文字・がさつな私でも気になるレベルのスタイル不統一など、粗の目立つ発表が年上の方でもそこそこありました。あとは声が小さくて何を喋っているのか聞こえないとか、スライドの前に立ってしまってプロジェクターからの光を全身に浴びてしまっているなどもありました。

内容の凄さは私に計りきれるものでは無いですが、少なくともこの体裁に関しては、学科同期達による卒論審査会の方が上だったなぁと思いました。

3月8日

工部大学校150周年記念シンポジウムにお呼ばれしたので参加しました。工学部の歴史の話や修士の方による講演などを聴いてきました。

工学部長賞を獲った人達は事前にスライドを提出しており、30秒くらい画面に映し出され表彰される訳ですが、そこに趣味の写真を載せていいよと書いてあったので愛犬の写真を載せました。そしたら皆さんは研究の写真しか載せていなかったので、かなり浮きました。

まぁこの子の可愛さをお伝えできたのでokです。

ところで、今年の工学部長賞(学修)の最優秀は私のとある友人でした。彼のUTASを過去に見せてもらいましたが、想定よりもヤバくて笑えます。具体的にどういう内容か言及することに本人の許可を取っていないので、ご想像にお任せしますが、逆にこれで最優秀でなければ世界が怖いという感じです。

この友人にUTASを見せてもらって以降、時々深夜にぼんやり、果たしてどういう立ち回りをすればあんな非現実的な結果を残せるのか考えてしまいます。私は工学部の2年間で54個の単位を取り、その内の約30%が良や可だった訳ですが、これ以上その数を減らせる気はあまりしていませんでした。最適化問題であまりに異常な最適解を見せられている気分です。

発表をサボったとか課題で手抜いたとかがあるのは自明な改善点ですが、人間ならばまぁ試験でこの位のミスはするよね、という良や可もありました。しかし、それらも改善しなければ彼の結果にはまるで届きません。すると、当然の帰結として彼の結果に届く為には人間を辞めなければなりません。

彼はPCで例えるならば常人離れして完璧で高性能に鍛え上げられたハードの上に理路整然と沢山のソフトを有しているみたいな感じなのでしょうか。自分はバグだらけハードの上に飽き性由来の過多ソフトが存在しているみたいな感じの人間なので、比べると嫌になってきます。というか、嫌になりました。辛いので考察はこの辺で止めにします。

唯一幸いな点は、少なくとも私にとって彼が高校時代から一番仲が良い親友であるということでしょうか。彼が将来大成してお金持ちになったら、回らないお寿司でも奢ってもらうこととします。

3月22日

卒業式の式です。疎遠になっていた前期課程時代の友人など、懐かしい面々にもお会いしました。とても楽しかったです。

そして、冒頭の通り、この日に工学部長賞を頂きました。

以上です。

卒論を振り返って

最後に、少しだけあとがきのようなものを記しておきます。

私は学科の友人達と比べて、数学的能力とかプログラミング技能とか理論的思考力とか勉強量とかは劣りまくりの負けまくりな人間です。

なので、なんでこんな人間が工学部長賞を頂けたのか、ということは感傷的に時々考えてしまいます。受賞に対する私の貢献は完全なる豪運だけに過ぎなかった、と結論付けるのは流石に悲しすぎます。そこで、強いて要因を考えると、

文章作成の経験(≒執筆経験 QiitaとかnoteとかRAでの論文とか)

校正校閲の経験(≒模試校閲のバイト)

図表作成の経験(≒昔は絵を描いていました)

などが挙げられるでしょうか。これらの「能力」が人々より優れているとは到底思えませんが、「経験」だけならまぁまぁあるかと思います。

数年前に他界した私の祖母は画家で、とは言え私は祖母と芸術の話をしたことは一度もなく、またその作品を殆ど理解出来ず、更に言えば幼少期において美術的な技能は壊滅的だったという不孝者ですが、ある程度は顔向け出来るようになったのでしょうか。

とても多くの方に支えられた卒業論文の執筆でした、ありがとうございました。